Gli echi nei segnali delle onde gravitazionali suggeriscono che l’orizzonte degli eventi di un buco nero potrebbe essere più complicato di quanto gli scienziati attualmente pensino.

Una ricerca dell’Università di Waterloo riporta la prima rilevazione provvisoria di questi echi, causata da un microscopico “fuzz” quantico che circonda i buchi neri di nuova formazione.

Le onde gravitazionali sono increspature nel tessuto dello spazio-tempo, causate dalla collisione di oggetti enormi e compatti nello spazio, come buchi neri o stelle di neutroni.

“Secondo la teoria della relatività generale di Einstein, nulla può sfuggire alla gravità di un buco nero una volta superato un punto di non ritorno, noto come orizzonte degli eventi“, ha spiegato Niayesh Afshordi, professore di fisica e astronomia a Waterloo. “Questa è stata l’idea prevalente per molto tempo fino a quando Stephen Hawking ha usato la meccanica quantistica per prevedere che le particelle quantistiche fuoriusciranno lentamente dai buchi neri, provocando quella che ora chiamiamo radiazione di Hawking”.

“Gli scienziati non sono stati in grado di determinare sperimentalmente se una qualsiasi materia fuoriesce dai buchi neri fino alla recente rilevazione delle onde gravitazionali“, ha affermato Afshordi. “Se il fuzz quantico responsabile della radiazione di Hawking esiste attorno ai buchi neri, le onde gravitazionali potrebbero rimbalzare da esso, il che creerebbe piccoli segnali di onde gravitazionali in seguito al principale evento di collisione gravitazionale, simile alla ripetizione di echi“.

Afshordi e il suo coautore Jahed Abedi del Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Germania, hanno riportato i primi risultati sperimentali di questi echi ripetuti, fornendo prove sperimentali che i buchi neri potrebbero essere radicalmente diversi da ciò che la teoria della relatività di Einstein prevede e non avere orizzonti di eventi.

Hanno usato i dati delle onde gravitazionali generate da una collisione di stelle di neutroni, registrati dai rivelatori di onde gravitazionali LIGO / Virgo.

Gli echi osservati da Afshordi e Abedi corrispondono agli echi simulati previsti da modelli di buchi neri che spiegano gli effetti della meccanica quantistica e della radiazione di Hawking.

“I nostri risultati sono ancora incerti perché ci sono poche possibilità che ciò che vediamo sia dovuto al rumore casuale nei rivelatori, ma questa possibilità diventa meno probabile quando troviamo più esempi“, ha affermato Afshordi. “Ora che sappiamo cosa cercare, possiamo cercare altri esempi e avere una conferma molto più solida di questi segnali. Una tale conferma sarebbe la prima prova diretta della struttura quantistica dello spazio-tempo“.

Lo studio “Echi dall’abisso: un residuo di buco nero altamente filante per la fusione binaria di stelle di neutroni GW170817” è stato pubblicato nel Journal of Cosmology and Astroparticle Physics a novembre e ha ricevuto il primo premio Buchalter Cosmology nel gennaio 2020.

Riferimento: “Echi dall’abisso: un residuo di buco nero altamente filante per la fusione binaria di stelle di neutroni GW170817” di Jahed Abedi e Niayesh Afshordi, 13 novembre 2019, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics .

DOI: 10.1088 / 1475-7516 / 2019/11/010

Sembra che Stephen Hawking avesse ragione sui buchi neri quantistici

Il campo profondo di Hubble

Dobbiamo al glorioso telescopio spaziale Hubble un considerevole balzo in avanti nella conoscenza e nella comprensione dei fenomeni che regolano il nostro universo. Nella sua ormai trentennale attività, è stato lanciato in orbita terrestre bassa nel 1990, Hubble ha scattato anche migliaia di bellissime immagini di stelle, galassie e regioni dello spazio profondo.

Con uno specchio di 2,4 metri di diametro, i 5 strumenti principali di Hubble osservano nel vicino ultravioletto, nel visibile e nel vicino infrarosso. L’orbita esterna del telescopio, al di fuori dalla distorsione dell’atmosfera terrestre, gli permette di ottenere immagini a risoluzione estremamente elevata, con un disturbo contestuale sostanzialmente inferiore rispetto a quello che limita i telescopi a Terra.

Una delle più belle immagini catturate da Hubble è stata fatta nell’ormai lontano 1995, ovvero venticinque anni fa. Per “scattare questa foto” è stata scelta una regione molto piccola dell’universo e completamente buia, apparentemente priva di stelle. Per avere un’idea di quanto piccola fosse la regione osservata immaginate di guardare una pallina da tennis dalla porta opposta di un campo di calcio.

Hubble ha guardato ininterrottamente questa piccola regione di cielo dal 18 al 28 dicembre del 1995.

Perché un tempo così lungo per catturare un immagine?

Immaginate di voler raccogliere con un secchio dell’acqua piovana. Se piove intensamente possono volerci anche poche ore, se piove debolmente e ad intermittenza possono essere necessari anche diversi giorni. Ebbene un telescopio è un po’ come un secchio, soltanto che invece che gocce d’acqua raccoglie fotoni, le particelle di cui è composta la luce.

Per completare la nostra analogia con il secchio se Hubble avesse osservato una regione dello spazio molto luminosa ci sarebbe voluto relativamente poco tempo per scattare una foto, esplorando una regione molto piccola e molto buia invece c’era la necessità di tenere il telescopio spaziale puntato in quella direzione per molti giorni.

Così dopo 10 giorni di continue osservazioni, si arriva ad una strabiliante immagine, Hubble Deep Field, il campo profondo di Hubble. Campo profondo perché il telescopio spaziale aveva osservato una regione stretta e profonda del nostro universo.

Hubble era riuscito a risalire nel tempo, osservando luce emessa miliardi di anni prima. I puntini luminosi che l’immagine mostra non sono stelle ma galassie, ognuno delle quali composta da miliardi di stelle. Alcune di quelle galassie sono “relativamente” vicine alla Terra, altre lontanissime ed hanno forme molto diverse dalla galassie come la nostra.

La straordinarietà di questa immagine sta nella conferma che il nostro universo sia fittamente popolato di stelle. La regione osservata da Hubble in quel dicembre del 1995 non ha infatti niente di speciale. E’ identica a qualunque altra regione di cielo. Tre anni dopo, con la stessa procedura, Hubble ha osservato un’altra regione questa volta nel cielo dell’emisfero meridionale. Il risultato è stato molto simile: miliardi di galassie mai osservate prima di allora.

Successivamente Hubble ha catturato immagini in regioni ancora più profonde nel nostro universo, per più tempo ed utilizzando non soltanto la luce visibile ma anche le frequenze dell’infrarosso. Il risultato è stato l’Hubble Ultra Deep Field.

Fino ad arrivare nel 2013 alla foto del campo estremamente profondo di Hubble (Hubble Extrem Deep Field). In questo modo è riuscito ad osservare galassie così lontane che la loro luce è partita 13,2 miliardi di anni fa, appena 600 milioni di anni dopo la nascita del nostro universo.

Grazie ad Hubble abbiamo avuto la conferma che l’universo visibile ha in media le stesse caratteristiche dappertutto e che non esistono regioni speciali.

Per merito anche di queste osservazioni sappiamo che probabilmente nel nostro universo esistono migliaia di miliardi di galassie ognuna delle quali contiene centinaia di miliardi di stelle.

Secondo simulazioni attendibili in tutto l’universo ci sono almeno centomila miliardi di miliardi di stelle. Un numero enorme, molto più grande di tutti i granelli di sabbia di tutte le spiagge del nostro pianeta.

La NASA va avanti nel progetto di collegare la ISS ad un hotel spaziale

La NASA ha annunciato la scorsa settimana che sta portando avanti un progetto per commercializzare la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e che la società privata Axiom Space svilupperà un nuovo modulo che avrà la funzione di “hotel spaziale” dopo che sarà agganciato alla stazione spaziale orbitale.

Ora, Axios ha fornito maggiori dettagli sul progetto, che vedrà la NASA cedere gradualmente il controllo dei servizi orbitali alle compagnie spaziali private interessate a gestire l’attività commerciale della ISS.

Pianificazione

Si tratta di un marcato cambiamento di priorità per un’agenzia spaziale nazionale che ha gestito la ISS e le attività che vi si sono svolte per oltre 20 anni.

L’hotel spaziale gestito da Axiom è ancora lontano diversi anni, riferisce Axios. Il piano dell’azienda è di completare e lanciare il primo modulo entro la fine del 2024, seguito da altri due moduli – uno per l’abitazione e uno per la produzione – nel corso dell’anno successivo.

Integrazione dell’equipaggio

Ma anche prima che entrino in servizio i nuovi moduli, gli equipaggi della Axiom cominceranno a frequentare regolarmente la ISS. Il cofondatore della compagnia Michael Suffredini ha detto ad Axios di avere già già prenotato i biglietti per la ISS sulle capsule Dragon Crew che verranno lanciate a partire dal prossimo anno.

“Cominceremo a lanciare nostri equipaggi sulla ISS in anticipo per stabilire come funzionerà la turnazione, capire quale sarà la cadenza ed il ritmo degli avvicendamenti“, ha spiegato Suffredini.

Il passaggio di testimone

Si prevede che la ISS alla fine di questo decennio verrà ritirata, presumibilmente verso il 2028, secondo quanto suggeriscono rapporti precedentemente presentati. Quando ciò accadrà, secondo quanto riferisce Axios, i moduli Axiom Space si staccheranno e andranno a costituire una stazione spaziale privata che svolgerà attività prevalentemente commerciale.

La processione meteorica del 1913

Il 9 febbraio 1913, centinaia di meteore transitarono sul Nord America, l’evento venne soprannominato “La grande processione delle meteore del 1913”.

Questa pioggia di meteore però fu una pioggia particolare, diversa da quelle tipiche piogge di meteore che sembrano provenire dallo stesso punto del cielo chiamato “radiante”. La pioggia del 1913 non ebbe nessun punto radiante. Le meteore diedero l’impressione di muoversi in formazione e attraversare orizzontalmente il cielo, parallelamente alla superficie terrestre, furono insolitamente lente e la processione si concluse dopo diversi minuti.

Oltre al particolare movimento si udirono dei suoni, per questo alcuni suggerirono che le meteore si trovavano a passare relativamente vicino alla superficie terrestre mentre si disintegravano.

Alcuni astronomi in seguito conclusero che, poiché tutti gli avvistamenti della processione meteorica si verificarono lungo un grande arco circolare, la fonte probabilmente fu un piccolo satellite naturale di breve durata della Terra, una seconda luna temporanea.

A questa teoria ne seguì un’altra che tentò di giustificare la traiettoria delle meteore ipotizzando un comune punto radiante.

Il nord-est degli Stati Uniti, densamente popolato, era nuvoloso la sera del 9 febbraio 1913. Quindi 30 milioni di potenziali osservatori rimasero in gran parte all’oscuro del passaggio delle meteore.

Un rapporto risalente a quella data esposto sul Journal of Royal Astronomical Society of Canada di Clarence Chant, raccolse oltre 100 testimonianze oculari dell’evento, e descrisse la scena in questo modo:

“Apparve un’enorme meteora che viaggiava da nord-ovest a ovest a sud-est, che, quando si avvicinava, si vedeva in due parti e sembrava due barre di materiale fiammeggiante, una dopo l’altra. Stavano lanciando un flusso costante di scintille e dopo aver superato hanno lanciato palle di fuoco proprio davanti a loro che viaggiavano più rapidamente dei corpi principali. Le due parti sembravano passare lentamente ed erano ancora in vista dopo circa cinque minuti. Immediatamente dopo la loro scomparsa nel sud-est una sfera di fuoco chiaro, che sembrava una grande stella, attraversò il cielo sulla loro scia. Questa palla non aveva una coda o mostrava scintille di alcun tipo. Invece di essere gialla come le meteore, era chiara come una stella”.

Don Olson, della Texas State University, e Steve Hutcheon, dell’Astronomical Association of Queensland, Australia, hanno studiato il fenomeno.

Passando al setaccio una vasta gamma di materiale d’archivio, hanno scoperto sette rapporti di navi, tutti precedentemente sconosciuti, che estendevano la traccia stabilita della processione di altre 1500 chilometri. Hanno riportato i loro risultati in un numero del 2013 della rivista Sky & Telescope.

Resta che l’origine esatta della processione meteoritica del 1913 probabilmente non sarà mai scoperta..

Fonte: https://earthsky.org/space/this-date-in-science-great-meteor-procession-of-february-9-1913

Le api si stanno estinguendo ma esistono modi semplici per salvaguardarle

Alcune persone potrebbero ricordare quando erano bambini trovavano spesso le api che svolazzano intorno ai fiori nel loro cortile. Se questi incontri stanno diminuendo, è perché nel Nord America e in Europa gli effetti dei cambiamenti climatici hanno ridotto di molto le probabilità, in media fino al 30%, di vedere un calabrone o un’ape, secondo uno nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science.

I ricercatori dell’Università di Ottawa in Canada hanno esaminato i cambiamenti avvenuti nelle popolazioni di 66 specie di calabrone e api nei due continenti, successivamente lo hanno confrontato con i cambiamenti climatici delle località. I risultati ottenuti hanno messo in evidenza che i cambiamenti climatici, che causano un aumento delle temperature e delle precipitazioni oltre i limiti che i bombi possono sopportare, aumentano i rischi di estinzioni di questi insetti.

Il dott. Jeremy Kerr, autore senior dello studio e professore di biologia all’Università di Ottawa, ha dichiarato che “Le cose che eravamo abituati a vedere da bambini stanno velocemente svanendo. Non stiamo valutando ciò che vivranno i nostri figli, o guardando indietro di una generazione intera a quando eravamo bambini noi. Magari si pensa che si potrebbero portare i bambini nei luoghi dove vivono questi animali e mostrargli quello che vedevamo noi da piccoli. Purtroppo il nostro studio rivela che ciò non e possibile in alcuni continenti”.

Le popolazioni di alcuni insetti diminuiranno entro il decennio

I ricercatori hanno valutato i cambiamenti delle specie dei calabroni sia per quanto riguarda la presenza che la diversità, sia in Nord America che in Europa, utilizzando un database di circa 550.000 risultati. I ricercatori hanno stimato la distribuzione delle specie nei due continenti in due periodi diversi: il primo dal 1901 al 1974 e il secondo dal 2000 al 2015. In questa fascia di anni hanno esaminato se le temperature medie mensili e le precipitazioni totali nelle località, superavano il livello di tolleranza delle api.

I bombi tendono a preferire climi più freschi e leggermente umidi e dove c’è una variazione nelle stagioni. Il declino delle popolazioni di insetti è stato associato all’aumento della frequenza delle temperature più calde che provoca l’essiccamento degli habitat, aumentando cosi il rischio di estinzione dei bombi. Inoltre questo clima non adatto diminuisce la possibilità dei bombi di colonizzare una nuova area e creare altre specie.

I ricercatori hanno riscontrato cali rapidi e diffusi nelle popolazioni di calabrone in entrambi i continenti. La probabilità che una specie di calabrone sia presente nelle aree studiate tra il 2000 e il 2015 è diminuita del 46% in Nord America e del 17% in Europa, rispetto al periodo precedente.

Jeremy Kerr ha spiegato che “La colonizzazione avviene quando un animale si sposta in un luogo dove non vi era mai stato e stabilisce una nuova popolazione. Se questo accade spesso allora la popolazione ha trovato il proprio habitat. Le quantità di estinzioni locali che abbiamo riscontrato erano otto volte maggiori rispetto agli eventi di colonizzazione. I cambiamenti climatici stanno facendo sparire queste specie a un ritmo esponenziale, e non danno la possibilità agli insetti di cambiare habitat”.

Il clima negli Stati Uniti e in Europa è cambiato drasticamente a causa dell’attività umana, durante i periodi analizzati dagli autori. Negli ultimi cento anni, abbiamo riscaldato il pianeta di 1,3 gradi Celsius, quasi vicino agli 1,5 gradi, che è considerato un valore di riscaldamento critico. Gli autori affermano che ciò ha portato a un calo drastico della popolazione dei calabroni e della sua diffusione.

La perdita dei bombi può contribuire a ridurre la biodiversità e a compromettere l’ecosistema, incidendo sull’approvvigionamento di cibo e acqua, sul controllo del clima e delle malattie e a sostenere i cicli nutrizionali e la produzione di ossigeno. I bombi impollinano piante come i cetrioli, i pomodori, la zucca, i mirtilli e il melone.

Peter Soroye, coautore e dottorando presso l’Università di Ottawa ha dichiarato che “I bombi sono tra i migliori impollinatori che abbiamo nel sistema faunistico. Riescono ad adattarsi per gran parte dei periodi dell’anno e a diverse condizioni meteorologiche, inoltre visitano una vasta gamma di fiori. Sono davvero una parte importante dei paesaggi naturali e sono belli da vedere”.

Haley Todd, direttore dei programmi e dell’istruzione presso il Planet Bee, a San Francisco, una no profit focalizzata sulla conservazione delle api, se pur non coinvolto nello studio, spiega che “Le piante e le colture, che dipendono dall’impollinazione dei bombi, rischiano di soffrire se le popolazioni di calabrone continuano a declinare o svanire del tutto, il che potrebbe portare a gravi conseguenze per l’ecosistema”.

Aiutare le api a sopravvivere ai cambiamenti climatici

Le popolazioni di calabroni sono influenzate negativamente anche da altri fattori, tra cui troviamo l’uso diffuso di pesticidi e il cambiamento nell’uso del suolo, che riduce la flora a loro disposizione.

Lo studio effettuato ha considerato solo i cambiamenti climatici che influiscono sui bombi e non ha preso in esame le pratiche umane, il che significa che se fossero state prese in considerazione, il rischio di estinzione sarebbe sicuramente maggiore. Lo studio è riuscito a chiarire che “Ci si aspetta che le interazioni tra questi fattori accelerino la perdita di biodiversità per i bombi e altre specie su vaste aree”.

Peter Soroye ha dichiarato che “Tuttavia, ci sono ancora diverse azioni da poter attuare per consentire la conservazione di queste specie e per poter combattere questi fattori di estinzione”.

Le azioni da dover adottare, secondo Soroye, includono la riduzione dell’uso di pesticidi, la piantagione di una vasta gamma di fiori e arbusti per prevenire la perdita dell’habitat, e fornire ai bombi un riparo occasionale dal sole durante gli eventi meteorologici estremi, a cui sono sottoposti più frequentemente a causa dei cambiamenti climatici.

Gli apicoltori possono proteggere i bombi dall’eccessiva esposizione al sole e alla pioggia, piantando arbusti oltre ai fiori, e costruendo rifugi per alveari con tetti e materiali protettivi, come il legno.

Gli autori della ricerca sospettano che i loro risultati riguardano anche altre specie in via di estinzione, come le farfalle e gli uccelli.

Jeremy Kerr ha concluso dichiarando che “Ci sono molte cose che possiamo fare ed il recupero dell’habitat può essere una cosa fattibile. Non stiamo ovviamente affermando che per migliorare le cose dobbiamo vivere in una capanna nel bosco, ma bisogna intervenire per poter avere una speranza di recuperare queste meravigliose specie”.

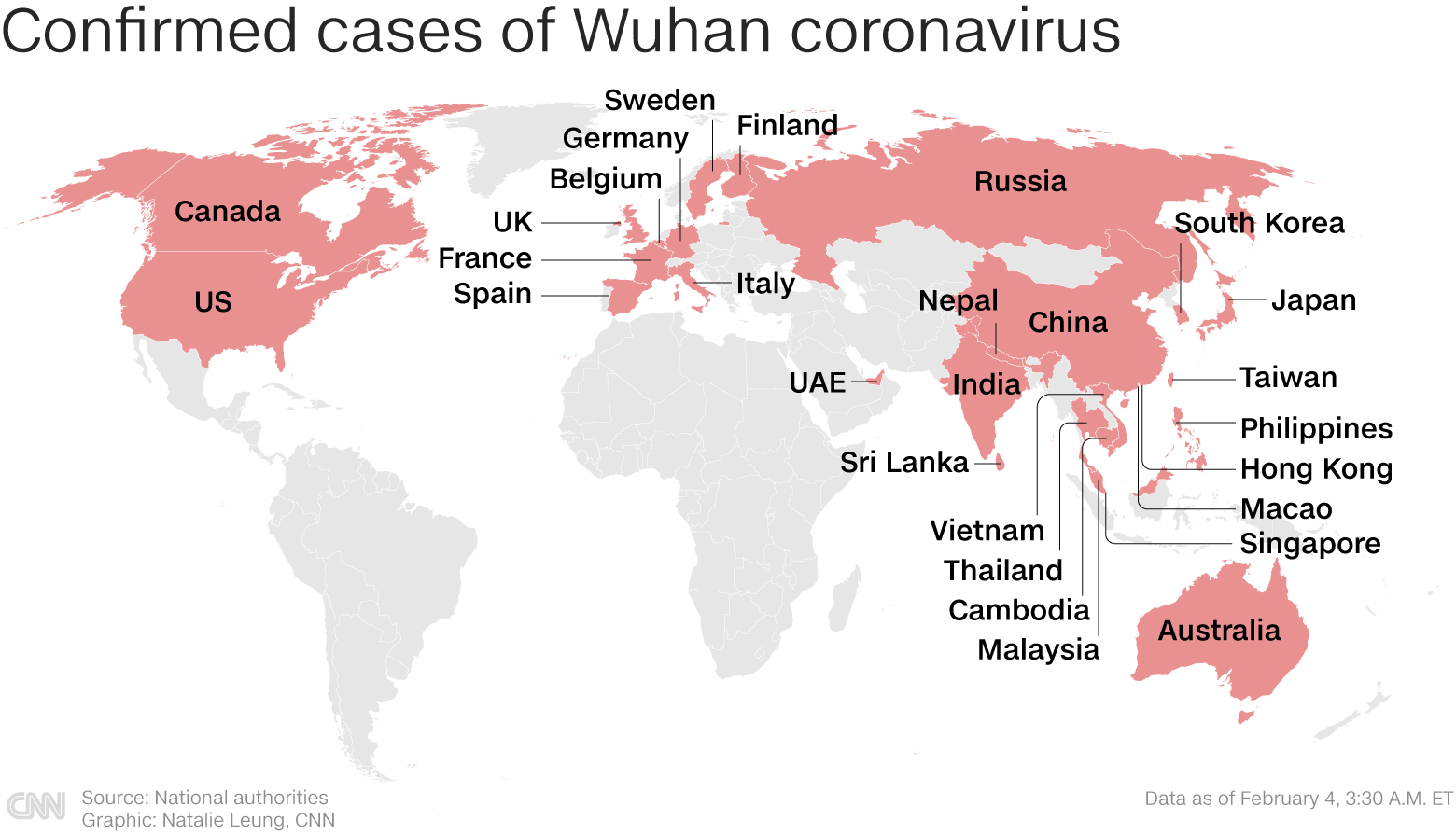

Nuovo coronavirus, aggiornamento 10 febbraio 2020

I dati aggiornati a questa mattina ci dicono che le infezioni confermate sono ormai 40.547, i decessi sono 910 mentre i pazienti dichiarati guariti e dimessi sono 3.410.

Sono diventati 136 i casi di nuovo coronavirus confermati a bordo della nave da crociera Diamond Princess attraccata a Yokohama, secondo un annuncio appena fatto dal capitano della nave. si tratta della maggior concentrazione di casi che si sono verificati al di fuori della Cina continentale. Sono oltre 3700 le persone bloccate in quarantena a bordo della Diamond Princess.

Il coronavirus di Wuhan si è diffuso in tutto il mondo da quando i primi casi sono stati rilevati nella Cina centrale a dicembre.

Ora ci sono più di 440 casi confermati in oltre 25 paesi e territori al di fuori della Cina continentale:

- Australia (almeno 15 casi)

- Belgio (almeno 1 caso)

- Cambogia (almeno 1 caso)

- Canada (almeno 7 casi)

- Finlandia (almeno 1 caso)

- Francia (almeno 6 casi)

- Germania (almeno 14 casi)

- Hong Kong (almeno 36 casi, 1 decesso)

- India (almeno 3 casi)

- Italia (almeno 3 casi)

- Giappone (almeno 162 casi, di cui 136 in quarantena per navi da crociera)

- Macao (almeno 10 casi)

- Malesia (almeno 17 casi)

- Nepal (almeno 1 caso)

- Filippine (almeno 3 casi, 1 decesso)

- Russia (almeno 2 casi)

- Singapore (almeno 43 casi)

- Corea del Sud (almeno 27 casi)

- Spagna (almeno 2 casi)

- Sri Lanka (almeno 1 caso)

- Svezia (almeno 1 caso)

- Taiwan (almeno 18 casi)

- Thailandia (almeno 32 casi)

- Emirati Arabi Uniti (almeno 7 casi)

- Regno Unito (almeno 4 casi)

- Stati Uniti (almeno 12 casi)

- Vietnam (almeno 13 casi)

Milioni di persone in tutta la Cina stanno tornando al lavoro dopo che la pausa del capodanno lunare si è trasformata in una quarantena estesa a causa dell’epidemia di coronavirus.

Molti lavoreranno dalle loro case, con rigide linee guida per la quarantena in atto in molte città e la maggior parte delle imprese esortano le persone a lavorare in remoto, se possibile, per ridurre le possibilità di trasmissione.

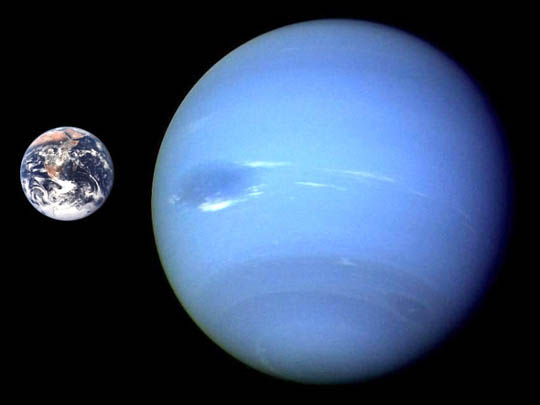

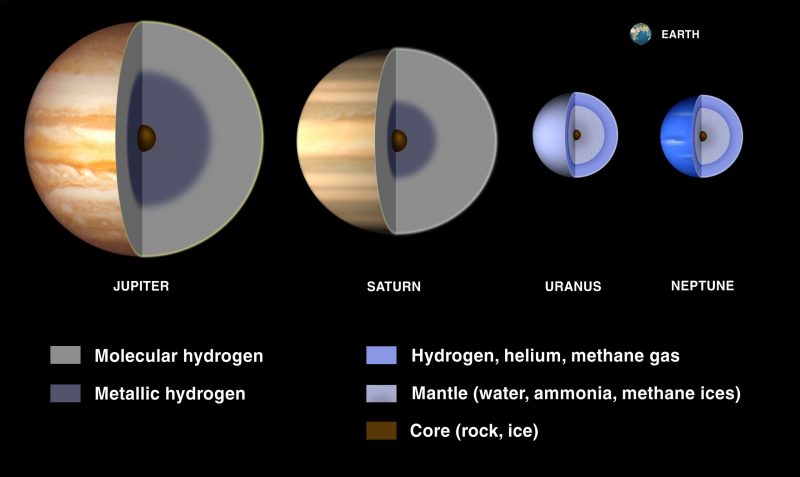

Perché Nettuno e Urano sono diversi

Tendiamo a raggruppare Urano e Nettuno insieme nei nostri pensieri, quasi come se fossero mondi gemelli. Hanno quasi le stesse dimensioni – più grandi della Terra, ma più piccoli di Giove o Saturno – ed entrambi sono bluastri o verde bluastro, con atmosfere profonde e cuori gelati.

Ma, sebbene superficialmente simili, Urano e Nettuno sono davvero abbastanza diversi. Sono più diversi l’uno dall’altro di quanto la maggior parte della gente pensi. E, sebbene le loro differenze non siano ancora state completamente spiegate, ora sembra che la chiave potrebbe essere nelle collisioni con corpi di dimensioni planetarie avvenute ai primordi del sistema solare.

I ricercatori del Centro nazionale di competenza in Research PlanetS (PlanetS) dell’Università di Zurigo in Svizzera hanno eseguito simulazioni al computer per esplorare il ruolo delle collisioni nel modellare le differenze tra Urano e Nettuno. I risultati sono stati annunciati da PlanetS il 4 febbraio 2020, con il relativo documento di ricerca pubblicato per la prima volta il 22 novembre 2019.

Urano e Nettuno sono i due pianeti maggiori conosciuti più distanti nel nostro sistema solare. Entrambi sono ora considerati giganti del ghiaccio. Entrambi sono fondamentalmente diversi dai grandi giganti gassosi Giove e Saturno e dai piccoli mondi rocciosi come la Terra. Urano e Nettuno hanno masse e composizioni interne simili. Le loro atmosfere esterne sono composte da idrogeno, elio e metano, mentre i loro mantelli sono una combinazione di ghiaccio d’acqua, ammoniaca e metano e i loro nuclei sono un mix di roccia e ghiaccio.

Urano tende ad avere un aspetto più blando di Nettuno ed è per lo più senza nuvole. L’atmosfera di Nettuno ha bande più scure di quella di Urano, con strisce e nuvole bianche, oltre a un grande “punto oscuro“.

Ma ci sono anche differenze più significative tra i due mondi e i ricercatori volevano sapere perché. Secondo una dichiarazione di Christian Reinhardt , uno dei membri di PlanetS:

“…Ci sono anche notevoli differenze tra i due pianeti che richiedono spiegazioni“.

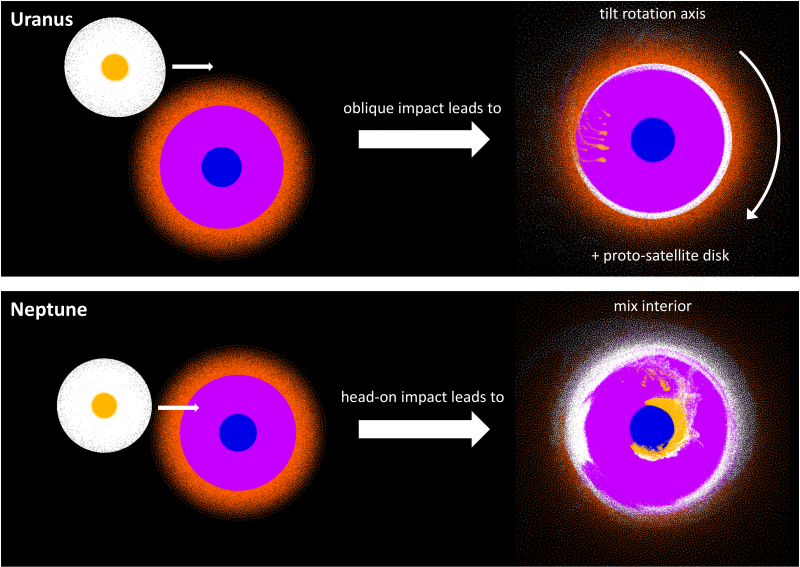

Diagramma raffigurante la formazione di Urano e Nettuno e come si sono evoluti in modo diverso a causa degli impatti di altri grandi oggetti nel primo sistema solare. Immagine via Reinhardt & Helled / ICS / Università di Zurigo / PlanetS .

Un altro membro del team, Joachim Stadel, ha sottolineato che, a differenza di Nettuno e della Terra e della maggior parte degli altri principali pianeti del nostro sistema solare, Urano non ruota attorno ad un asse che è quasi perpendicolare rispetto al piano della sua orbita. Urano e i suoi principali satelliti sono inclinati di circa 97 gradi sul piano solare e il pianeta ruota retrogrado rispetto al Sole.

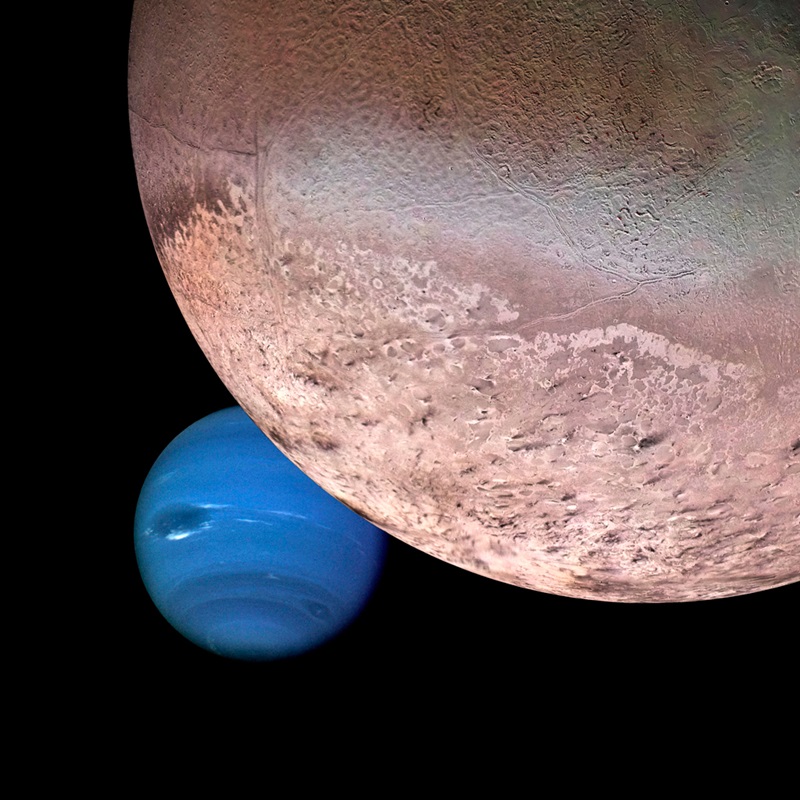

Un’altra differenza chiave è che le lune più grandi di Urano sono in orbite stabili che sono allineate con l’inclinazione del pianeta. Ma la più grande luna di Nettuno, Tritone, fa il giro del pianeta in un’orbita molto inclinata.

Queste differenze suggeriscono che le lune di Urano si formarono dallo stesso disco di polvere e gas del pianeta stesso, mentre Tritone era probabilmente una volta un oggetto separato catturato dalla gravità di Nettuno.

Secondo i ricercatori, queste e altre differenze indicano diversi tipi di impatti che hanno colpito i due pianeti molto tempo fa.

Confronto dimensionale di Terra e Nettuno. Secondo il nuovo studio, oggetti con circa 1-3 masse terrestri si sono scontrati con Urano e Nettuno dopo la loro formazione. Urano fu appena sfiorato, mentre Nettuno subì un impatto frontale. Immagine via NASA / Sky & Telescope .

I ricercatori hanno eseguito simulazioni al computer per esplorare una gamma di diverse possibili collisioni su entrambi i pianeti. Dal documento:

“Nonostante molte somiglianze, ci sono significative differenze osservate tra Urano e Nettuno: mentre Urano è inclinato e ha una serie regolare di satelliti, il che suggerisce che derivino da un comune disco di accrescimenti, le lune di Nettuno sono irregolari e sono oggetti catturati. Inoltre, Nettuno sembra avere una fonte di calore interna, mentre Urano è in equilibrio con l’isolamento solare. Infine, i modelli di struttura basati sui dati di gravità suggeriscono che Urano è condensato più centralmente di Nettuno. Eseguiamo una vasta gamma di simulazioni SPH ad alta risoluzione per studiare se queste differenze possono essere spiegate da impatti giganteschi.

Per Urano, scopriamo che un impatto obliquo può avere inclinato il suo asse di rotazione ed espulso abbastanza materiale per creare un disco in cui si sono formati i satelliti. Alcuni dei dischi sono abbastanza grandi ed estesi e sono costituiti da abbastanza materiale roccioso per spiegare la formazione dei satelliti di Urano.

Per Nettuno, indaghiamo se una collisione frontale potrebbe avere rimescolato l’interno… Scopriamo che proiettili massicci e densi possono essere penetrati verso il centro e avere depositato massa ed energia nel nucleo, portando a un interno meno concentrato centralmente per Nettuno.

Concludiamo che la dicotomia tra i giganti di ghiaccio può essere spiegata da impatti violenti dopo la loro formazione“.

Come un altro membro del team, Alice Chau , ha osservato: “spesso si presume che entrambi i pianeti si siano formati in modo simile, ma questi risultati mostrano che le loro formazioni – o almeno la loro storia molto antica – non sono state così simili come pensavamo“.

Nettuno e la sua luna più grande, Tritone, la cui orbita è molto inclinata. L’orbita di Tritone suggerisce che fu catturato dalla gravità di Nettuno. Nel frattempo, le lune di Urano probabilmente si sono formate nello stesso disco di gas e polvere di Urano. Immagine via NASA / JPL / USGS / Astronomia .

In uno scenario, in cui Urano e Nettuno iniziano la loro storia come oggetti simili, si è scoperto che un impatto con un corpo di una o tre masse terrestri potrebbe spiegare le differenze che vediamo oggi. Se l’oggetto avesse appena sfiorato Urano invece di una collisione frontale, l’interno del pianeta non sarebbe stato influenzato, ma l’impatto sarebbe stato comunque sufficiente per inclinare il pianeta.

Al contrario, se Nettuno avesse subito un impatto frontale, la collisione avrebbe influenzato l’interno del pianeta ma non avrebbe formato un disco di detriti. Questo spiegherebbe perché Nettuno non ha grandi lune in orbite regolari. Un grande flusso di calore su Nettuno indica anche che l’interno è stato rimescolato da una massiccia collisione.

Le simulazioni mostrano come i due pianeti probabilmente all’inizio della loro formazione erano molto simili, ma diversi tipi di collisioni li alterarono in modo significativo. Come ha detto il membro del team Ravit Helled: “Mostriamo chiaramente che un percorso di formazione inizialmente simile per Urano e Nettuno può portare alla dicotomia osservata nelle proprietà di questi affascinanti pianeti esterni“.

Confronto tra le strutture interne dei 2 giganti gassosi, Giove e Saturno, e i 2 giganti del ghiaccio, Urano e Nettuno. La Terra è in scala. Immagine via NASA / Lunar and Planetary Institute.

I risultati di questo studio mostrano come eventi casuali – come collisioni planetarie con altri grandi corpi nel primo sistema solare – possano influenzare decisamente l’evoluzione futura di un pianeta. Urano e Nettuno sono i mondi che vediamo oggi a causa di tali eventi, dice questo studio.

E se nessuno dei due pianeti fosse stato colpito? Come sarebbero questi giganti del ghiaccio oggi in tali circostanze? Non sappiamo, ma saperne di più su come avrebbero potuto essere colpiti aiuterà gli scienziati a comprendere meglio la formazione di questi tipi di pianeti, così come per i giganti gassosi come Giove e Saturno ed i mondi rocciosi come Terra, Marte, Venere, e mercurio.

Con una migliore comprensione di come si sono formati ed evoluti i pianeti nel nostro sistema solare, possiamo quindi applicare tale conoscenza allo studio dei mondi in sistemi solari distanti.

Fonte: PlanetS

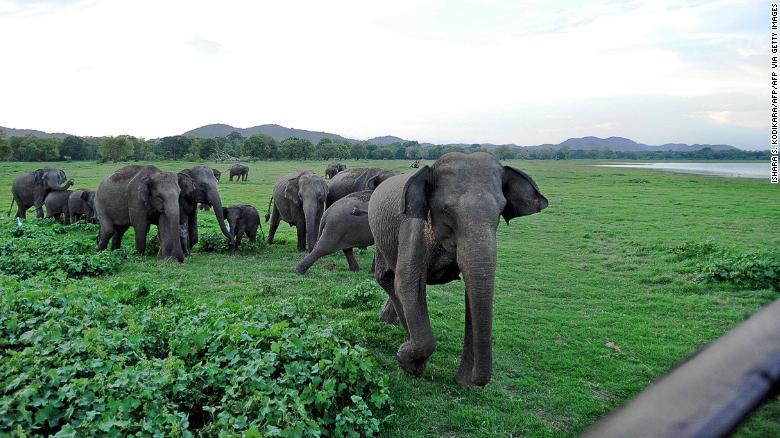

Come le foreste di mangrovie dello Sri Lanka possono salvare vite umane

Il 26 dicembre del 2004 uno tsunami catastrofico colpì le coste dei paesi del sud e del sud-est asiatico. Sri Lanka fu una delle nazioni più colpite dal muro d’acqua, che devastò le coste meridionali e orientali dell’isola. L’impatto dello tsunami colpì le coste in modo irregolare ed alcuni luoghi subirono più danni rispetto ad altri. Gli scienziati che verificarono i danni creati al paesaggio dopo il passaggio dell’onda anomala, scoprirono che alcune aree erano rimaste relativamente incolumi. Questi luoghi non erano protetti da sofisticati sistemi di allarme o barriere, bensì da antiche foreste di mangrovie.

Lo Sri Lanka protegge le sue mangrovie

Le mangrovie sono alberi che, a differenza di quasi tutte le altre piante, prosperano nell’acqua salata. Lo Sri Lanka possiede ben 22 specie di mangrovie fiorenti lungo le sue coste, i delta e le lagune.

Lo Sri Lanka, nel 2015, ha annunciato che avrebbe protetto tutte le sue mangrovie, divenendo il primo paese a fare questo tipo di dichiarazione. L’avvenimento dello tsunami non è stato l’unico fattore decisionale. Le foreste di mangrovie aiutano a mantenere i mari salubri e creano l’habitat ideale per pesci, gamberi, granchi e altri animali marini, che si riproducono tra gli alberi. Le mangrovie hanno un ruolo molto importante nella lotta contro il cambiamento climatico, grazie alla loro capacità di immagazzinare il carbonio, assorbendone quantità molto più elevate rispetto ad una foresta situata sulla terra ferma delle stesse dimensioni.

Purtroppo, l’importanza delle mangrovie non è sempre stata riconosciuta e occupando zone costiere di prim’ordine, due terzi delle mangrovie del mondo sono andate perdute. Nello Sri Lanka, un terzo delle mangrovie è stato sradicato dal 1990 per far spazio alle città in espansione, allo sviluppo costiero e agli allevamenti di gamberi. Anuradha Wickramasinghe presidente di Sudeesa, un’organizzazione non profit che sovrintende la conservazione delle mangrovie e i progetti di reimpianto, afferma che “La gente ha guardato solo i profitti a breve termine, cosi facendo hanno distrutto l’ambiente”.

Le zone dove sono state estirpate le mangrovie, secondo Wickramasinghe, hanno subito un drastico calo della pesca, precipitando dai 20 chilogrammi ai 4 chilogrammi giornalieri. La pesca è la principale fonte di proteine di origine animali per lo Sri Lanka. Wickramasinghe afferma che i pescatori e le loro famiglie hanno dovuto affrontare la fame a causa del calo della pesca.

Il governo dello Sri Lanka, insieme al Sudeesa e al gruppo ambientalista statunitense Seacology, ha preso provvedimenti, attuando un programma di conservazione e reimpianto di mangrovie per coprire un territorio di 35.000 ettari.

Le donne aprono la strada

Jeewanthi Perera, una 34enne che vive a Kalpitiya, un piccolo villaggio di pescatori sulla riva della laguna di Puttalam, sulla costa occidentale dello Sri Lanka, è uno dei 38.000 volontari del Sudeesa.

Perera dichiara che le mangrovie sono riuscite a salvare lei e la sua famiglia da una situazione disperata. Jeewanthi Perera ha perso il suo primo marito nel 2004, si è risposata nel 2014, ma la relazione non ha funzionato, e si è ritrovata a vivere da madre single, senza reddito e con quattro figli da crescere.

Wickramasinghe afferma che “Tutti i gruppi di volontari del Sudeesa sono guidati da donne, perché hanno la capacità di influenzare gli uomini e sono più abili nell’organizzare le finanze”.

Perera afferma che ripiantare le mangrovie è stato di grande aiuto per lei, ha lavorato sulla spiaggia di Kalpitiya, dove ha piantato una fila di fragili alberelli di mangrovia all’interno del fango nero.

La Sudeesa per il lavoro svolto offre microcrediti alle donne per aiutarle a creare piccole imprese. Perera chiese in prestito allo Sri Lanka 15.000 rupie ($ 83) per acquistare il materiale per fabbricare reti da pesca.

Il figlio maggiore di Perera, che ha 16 anni, oggi è in grado di guadagnare fino a 500 rupie ($ 2,80) al giorno pescando pesce, gamberi e granchi, inoltre riesce ad assicurarsi il cibo per tutta la sua famiglia. Perera dichiara che “Per noi le mangrovie sono state di grande aiuto e ci hanno assicurato la proliferazione dei gamberi. Questo progetto sta dando potere alle donne presenti nella comunità. Sono orgogliosa di ciò che ho realizzato”.

Fonte: CNN

Il cervello di Einstein e le cellule gliali

Il 15 aprile 1955 Einstein, che aveva 76 anni, fu ricoverato al Princeton Hospital per un aneurisma dell’aorta addominale che, secondo i medici, rendeva necessario un intervento chirurgico. Lui lo rifiutò, e in seguito a un’emorragia interna tre giorni dopo morì.

Secondo la sua volontà e quella dei suoi familiari, il suo corpo fu cremato e le ceneri furono sparse lungo la riva del fiume Delaware nella città di Trenton, New Jersey ma prima di questo nonostante le cause della morte fossero ampiamente note, la salma di Einstein fu sottoposta da autopsia.

L’esame autoptico fu eseguito dal dottor Thomas Harvey, un patologo del Princeton Hospital che, pare senza alcuna autorizzazione, asportò il cervello del geniale fisico tedesco per sottoporlo a futuri studi. Questa incredibile vicenda emerse quasi subito sulla stampa del tempo ma del cervello di Einstein si persero le tracce per oltre un ventennio.

Dobbiamo arrivare al 1978 ed alla caparbietà e determinazione di un giovane giornalista, l’allora ventisettenne Steven Levy che dopo una lunga inchiesta giornalistica, riuscirà a rintracciare il dott. Harvey, ormai sessantaseienne, che si era ritirato a Wichita, nel Kansas. Finalmente Levy riesce a fissare un appuntamento con il dottor Harvey che dopo qualche esitazione racconta al giornalista cosa aveva fatto dopo aver asportato il cervello dal corpo di Einstein.

Harvey scattò alcune fotografie al cervello appena asportato: non c’erano alterazioni anatomiche né variazioni evidenti rispetto alla norma, e il cervello pesava circa 1,2 chilogrammi. Dopo aver scattato le fotografie, Harvey lo conservò all’interno di un barattolo di formaldeide e guidò fino a Philadelphia, a circa 75 chilometri dal Princeton Hospital, con quel barattolo in macchina. Lì, all’Università della Pennsylvania, si trovava uno strumento piuttosto raro all’epoca, un microtomo, utilizzato per sezionare campioni di tessuto.

Una porzione del cervello fu sezionata e conservata in piccoli pezzi di celloidina, una sostanza trasparente – simile alla gelatina – utilizzata in microscopia per l’inclusione di preparati da studiare; altre parti furono conservate in vetrini; e un’altra parte non fu sezionata affatto. Campioni di quei tessuti, spiegò Harvey a Levy, furono spediti ad alcuni esperti in diverse parti degli Stati Uniti, perché venissero compiute analisi approfondite che però non portarono a molto, anche per le insufficienti conoscenze degli anni Cinquanta nel campo delle neuroscienze.

Con un certo sgomento del giovane giornalista, Harvey mostrò un barattolo di vetro al cui interno si trovava “una massa di materia rugosa a forma di conchiglia, un pezzo di materia grigia spugnosa, e alcuni cordoncini rosati simili a del filo interdentale spesso”. Era un frammento del cervelletto di Einstein.

In seguito all’articolo pubblicato da Levy e che suscitò un grande scalpore, alcuni noti ricercatori tra cui la neuroscienziata Marion Diamond, allora docente alla Berkeley University. condussero delle indagini con le conoscenze e le metodiche dei tardi anni Settanta su alcuni campioni del cervello del padre della relatività generale. Quello che emerse fu un apparente più alta concentrazione di cellule gliali rispetto alla norma.

I neuroni non sono infatti le uniche cellule del nostro cervello il resto è composto da un’altra categoria di cellule, chiamate glia o neuroglia (dal greco γλοία, “colla”). Oggi sappiamo che le cellule gliali fanno parecchi mestieri diversi. È vero, come si riteneva un tempo, che sostengono e circondano i neuroni e li tengono al loro posto. Ma si occupano anche di nutrirli e di ossigenarli. Come se non bastasse costruiscono la guaina mielinica che regola la trasmissione del potenziale d’azione lungo gli assoni. E certamente fanno le spazzine, visto che tengono alla larga gli agenti patogeni e fagocitano i neuroni non più attivi. Recenti studi attribuiscono alle glia anche la capacità di comunicare fra loro per via chimica.

Secondo una stima recente il rapporto tra neuroni e glia è di circa 1 ad 1 ma con significative differenze tra area ed area del cervello. Le cellule gliali nella corteccia cerebrale, la parte del cervello che più divide gli Homines sapientes dalle altre specie, sono quasi quattro volte più numerose dei neuroni. E nella materia bianca della corteccia, dove si trova la maggioranza di assoni mielinati, le neuroglia sono davvero dieci volte più numerose dei neuroni.

Primo passo per la realizzazione di un collisore di muoni

Macchine straordinarie come i collisori di particelle ci svelano i segreti dell’universo. Fin dal 1990 si parla di macchine di dimensioni gigantesche come il Superconducting Super Collider, ideato all’inizio degli anni ottanta dall’US Department of Energy che doveva vedere la luce presso la cittadina di Waxahachie in Texas ma abbandonato non tanto per difficoltà tecniche quanto per via dei costi giudicati sproporzionati.

Fortunatamente i ricercatori del CERN, il laboratorio europeo di fisica delle particelle vicino a Ginevra, in Svizzera, hanno realizzato il Large Hadron Collider. Il LHC e altri acceleratori ci hanno consentito di fare molte importanti scoperte, ma queste macchine mastodontiche hanno costi molto elevati e per questo motivo si cercano nuove soluzioni per contenere le spese nei collisori del futuro.

In un articolo pubblicato su Nature, la collaborazione Muon Ionization Cooliment Experiment (MICE) riporta risultati che avvicinano gli scienziati alla realizzazione di una di queste macchine innovative: Il muon collider.

Il muone è una particella elementare con carica elettrica negativa e spin pari a 1/2, caratteristico dei fermioni. Nel modello standard appartiene, come l’elettrone, il tauone e i neutrini, al gruppo dei leptoni. Storicamente è stato catalogato come mesone con il termine di “mesone mu“. È indicato con il simbolo μ? (mentre la sua antiparticella, l’antimuone, è indicato con il simbolo μ+). Ha una massa a riposo di 105,7 MeV/c2, pari a circa 207 volte la massa dell’elettrone.

Dal momento che le sue interazioni sono simili, può essere pensato come un elettrone pesante. Tuttavia, per via della massa, i muoni subiscono un’accelerazione meno intensa quando incontrano un campo elettromagnetico, e quando vengono rallentati emettono una radiazione di bremsstrahlung di minore intensità; sono di conseguenza più penetranti.

Il muone possiede una vita media di 2,2 µs, più lunga di quella degli altri leptoni instabili, dei mesoni e dei barioni (ad eccezione del neutrone).

Proprio la sua massa ha conseguenze per le dimensioni, e quindi il costo dei collettori di particelle del futuro, e per l’energia che può essere raggiunta nelle loro collisioni che ne amplificano quindi il potenziale di scoperta.

L’obiettivo è quello di accelerare le particelle per ottenere scontri alle massime energie possibili, ma le particelle tendono a perdere energia quando le traiettorie che percorrono sono incurvate dai magneti superconduttori degli acceleratori. Le particelle pesanti come protoni e muoni, però, perdono meno energia rispetto al leggerissimo elettrone ed è per questo che i collettori circolari possono raggiungere le energie più elevate usando i protoni.

I protoni, però, non sono particelle elementari ma sono composti da triplette di quark e per questo l’energia disponibile va solo da un sesto a un decimo dell’energia che si ottiene dalle collisioni dei protoni per produrre altre particelle. I muoni invece essendo particelle elementari impiegano tutta la loro energia per produrre altre particelle.

Gli acceleratori di Muoni andrebbero oltre l’utilizzo che gli scienziati fanno degli acceleratori, potrebbero essere utilizzati come “fabbriche di Higgs” cioè per produrre un gran numero di quelle particelle chiamate “Bosone di Higgs” cercando di scoprirne le proprietà in quanto fanno si che la materia esista.

Un acceleratore lineare di protoni capace di creare bosoni di Higgs dovrebbe essere lungo dai 10 ai 20 Km ma se l’acceleratore utilizzasse i muoni e fosse circolare basterebbe un anello di soli 300 metri. Un acceleratore lineare di muoni potrebbe produrre intensi fasci di neutrini, aiutandoci a fare luce su questa particella e sul modello standard della fisica.

Ma è ancora presto per questi acceleratori futuristici che sonderanno, si spera, Higgs e neutrini, i fisici devono ancora imparare a manipolare i fasci di muoni, che si comportano in modo diverso dai fasci di elettroni prodotti con una qualità paragonabile ai fasci laser. I fasci di muoni sono generati attraverso un processo complicato che si traduce in un raggio che ricorda il getto di uno spray.

Questo spray deve essere convertito in un raggio laser. Questa conversione comporta la riduzione della diffusione delle posizioni e delle velocità dei muoni nelle direzioni perpendicolari al raggio. Una temperatura può essere associata a questa diffusione e il raffreddamento del raggio riduce la diffusione. Diverse tecniche di raffreddamento sono utilizzate negli acceleratori odierni, ma nessuna è abbastanza veloce da raffreddare i muoni, che sono instabili e a vita breve.

Esiste però un metodo di nuova concezione per raffreddare i fasci di muoni chiamato “raffreddamento a ionizzazione”. In questo metodo i muoni viaggiano attraverso un acceleratore, una parte del quale contiene un materiale di bassa massa atomica e la diffusione delle posizioni e delle velocità dei muoni viene ridotta quando le particelle ionizzano gli elettroni atomici nel materiale.

L’obiettivo della collaborazione MICE è di costruire e testare un sistema per il raffreddamento a ionizzazione dei muoni, di dimostrare questo raffreddamento per la prima volta e di convalidare gli strumenti di simulazione per la progettazione di sistemi di raffreddamento a ionizzazione.

Gli autori di questo nuovo esperimento hanno utilizzato un fascio di protoni generato dall’acceleratore ISIS presso il Rutherford Appleton Laboratory vicino a Didcot, nel Regno Unito. Il fascio ha colpito un obiettivo per produrre particelle secondarie. Alcune di queste particelle sono decadute in muoni, convogliati in un apparato sperimentale costituito da magneti di messa a fuoco, strumentazione a fascio e una sezione di raffreddamento che conteneva un mezzo di assorbimento di energia costituito da idruro di litio e idrogeno liquido.

Gli esperimenti con acceleratori in genere misurano le proprietà di base di un raggio, come il suo centro di massa, la sua diffusione nelle posizioni delle particelle o il suo profilo di densità. Per dimostrare il raffreddamento della ionizzazione, la collaborazione MICE ha fatto un passo mai fatto prima nell’utilizzare la tecnologia dei rivelatori di collettori per misurare sia le coordinate di input che di output e le velocità di ogni singolo muone che attraversava l’apparato sperimentale. Di conseguenza, gli autori hanno potuto inequivocabilmente dimostrare di aver ottenuto il raffreddamento a ionizzazione dei muoni.

Le organizzazioni scientifiche mondiali stanno progettando nuovi dispositivi che studieranno le alte energie, macchine gigantesche con circonferenze di 100 chilometri o collisori lineari lunghi 50 chilometri. Queste macchine fanno uso di protoni, elettroni o positroni e, pur presentando poche problematiche tecniche insormontabili, potrebbero non andare in porto a causa degli enormi costi di realizzazione.

Ma la ricerca va anche in altre direzioni, verso tecnologie basate sul laser o sul plasma e presto si potranno realizzare collettori compatti a bassa energia combinati insieme per ottenere energie molto più alte con un’alta qualità del fascio. Per questo però serviranno ancora anni di studi e ricerche. La collaborazione MICE, come detto, ha raggiunto lo scopo che si era prefissata, dimostrare il raffreddamento del fascio di muoni è stato l’inizio. Per ora resta il concetto del progetto ma non sappiamo se in futuro avremo un sistema in grado di fare quello che la teoria sostiene.

Quale sarà in futuro l’approccio migliore?

Non sappiamo ancora quale dei progetti sarà in grado di sondare le alte energie, se i fisici un giorno impareranno a raffreddare i fasci di muoni forse in futuro avremo degli acceleratori potenti ma compatti e che non richiederanno un budget enorme. I muoni, a differenza dei protoni offrono collisioni pulite, perdono poca energia quando le loro traiettorie sono piegate dai magneti dell’acceleratore (a differenza degli elettroni). Di conseguenza, un collettore di muoni potrebbe raggiungere energie che corrispondono o superano quelle di un elettrone o di un collettore di protoni, ma che sono sostanzialmente più piccoli. Il lavoro della collaborazione MICE è una pietra miliare sulla strada per sistemi realistici di raffreddamento del muone che un giorno potrebbero portare a fabbriche di neutrini e collettori di muoni.

Fonte: Nature