Gli scienziati e i ricercatori stanno cercando un modo di bloccare gli effetti derivanti dall’inquinamento da plastica ed è possibile che la risposta a questo problema possa già esistere, e che si concretizzi semplicemente sotto forma di un bruco.

Grazie alla ricerca, nel 2017, è stato scoperto che i bachi da cera hanno la capacità di mangiare la plastica. La scoperta a quel tempo non ha dato risposte né su come era possibile e né su come si potesse replicare. I ricercatori adesso credono di aver trovato una svolta alla situazione.

In un articolo pubblicato questa settimana è stato rivelato che si tratta di batteri intestinali e microbiomi dei vermi. La scoperta lascia ben sperare, e all’orizzonte ci potrebbe essere la creazione di un metodo efficiente per poter degradare la plastica in maniera del tutto ecologica.

Christophe LeMoine, professore associato e presidente di biologia alla Brandon University, in Canada, ha spiegato alla CNN che “Siamo riusciti a scoprire che i bruchi da cera sono dotati di microbi intestinali essenziali nel processo di biodegradazione della plastica. Questo processo sembra che dipenda da una sinergia tra i bruchi e i batteri intestinali, che insieme sono in grado di accelerare la degradazione del polietilene”.

Attualmente, il modo migliore per poter affrontare l’inquinamento creato dalla plastica è il riciclaggio, ma presenta delle pecche ed è tutt’altro che perfetto. Il processo di riciclaggio stesso richiede l’uso di energia non rinnovabile, inoltre, a differenza di altri materiali come vetro e metallo, la plastica può essere riciclata un numero limitato di volte. Una singola bottiglia impiegherà circa 450 anni per potersi degradare completamente, e questo processo emette gas pericolosi che contribuiscono al cambiamento climatico.

Si stanno cercando di attuare delle misure in grado di ridurre al minimo la domanda di prodotti in plastica, ad esempio vietare le cannucce. Nonostante ciò, il mondo continua ancora a produrre circa 300 milioni di tonnellate di plastica ogni anno, molte delle quali purtroppo finiscono nell’oceano, portando a conseguenze ambientali devastanti.

I bruchi non sono la soluzione perfetta, poiché i loro escrementi sono piuttosto tossici, ma potrebbero essere un punto di partenza per gli scienziati, che cercano attraverso il loro lavoro e la ricerca di sviluppare metodi innovativi per affrontare l’enorme questione dei rifiuti di plastica.

Un piccolo bruco potrebbe fornire la soluzione all’inquinamento dovuto dalla plastica

Scoperto nella costellazione dell’Auriga GUNVAG2, un nuovo sistema binario

Scoperto nella costellazione dell’Auriga GUNVAG2, un nuovo sistema binario di stelle!

Questa volta le variazioni della stella hanno insospettito Giorgio Mazzacurati e Paolo Zampolini che hanno senza ritardo attivato il team contattando Giuseppe Conzo e Mara Moriconi al fine di poterla studiare con nuove osservazioni.

E’ stato scoperto un sistema binario a circa 25 mila anni luce composto da stelle di diverso colore e classificazione che sono ancora oggetto di definizione e studio.

I due oggetti ruotano uno intorno all’altro in 9 ore e 54 minuti e dalla curva di luce si osservano due eclissi, per questo si è stabilita la variabilità di tipo eclisse per il sistema binario. Nella curva di luce inoltre si nota la differenza, tra i picchi che rappresentano le eclissi stellari di 1.37 mag.

Riportiamo al seguente link il bollettino della scoperta su American Association of Variable Star Observers (AAVSO) (VSX): https://www.aavso.org/

Gli autori della scoperta sono Giorgio Mazzacurati, Paolo Zampolini (Gruppo Astrofili Galileo Galilei), Giuseppe Conzo, Mara Moriconi (Gruppo Astrofili Palidoro), Giorgio Bianciardi (Università di Siena & Unione Astrofili Italiani), Nello Ruocco (Osservatorio Nastro Verde)

Comunicato stampa di:

GIUSEPPE CONZO

Presidente del Gruppo Astrofili Palidoro (GAP)

Nuovo coronavirus, aggiornamenti: in Italia, 977 nuovi contagi (totali 10.149), 168 decessi (631). Zona di contenimento istituita a New York

La protezione civile ha diramato il bollettino giornaliero relativo all’infezione COVID-19, la malattia indotta dal nuovo coronavirus.

I casi attivi in Italia sono 8.514, per un totale di 10.149 contagi confermati dal 19 febbraio; sono 977 i nuovi contagi confermati nelle ultime 24 ore, in apparenza un importante progresso rispetto ai 1.797 registrati ieri se non fosse che a quanto riferiscono più fonti i dati della Lombardia sarebbero incompleti. Sono saliti a 631 i decessi causati dal nuovo coronavirus, di cui 168 solo nelle ultime 24 ore. Saliti invece a 1.004 i pazienti dichiarati guariti.

Negli Stati Uniti, il Governatore di New York Andrew Cuomo ha dichiarato che sarà istituita un’area di contenimento nella città di New Rochelle mentre la contea di Westchester lavora per fermare la diffusione del coronavirus. Le scuole e le strutture all’interno rimarranno chiuse per due settimane e la Guardia Nazionale si schiererà in quest’area per aiutare a sostenere la comunità.

Dai numeri della protezione civile, emerge che i pazienti malati di Covid-19 sono così distribuiti:

- 4427 in Lombardia

- 1417 in Emilia Romagna

- 783 in Veneto

- 381 nelle Marche

- 436 in Piemonte

- 260 in Toscana

- 99 Lazio

- 126 in Campania

- 128 in Liguria

- 110 in Friuli Venezia Giulia

- 60 in Sicilia

- 55 in Puglia

- 37 in Umbria

- 15 in Molise

- 88 Trentino Alto-Adige

- 37 in Abruzzo

- 20 in Sardegna

- 7 in Basilicata

- 11 in Calabria

- 17 in Valle d’Aosta

L’Organizzazione mondiale del commercio ha sospeso tutte le riunioni dopo che un membro dello staff si è rivelato positivo per il coronavirus. Il direttore generale Roberto Azevêdo ha informato i membri dell’OMC delle cancellazioni presso la sede dell’OMC a Ginevra. Entreranno in vigore domani e dureranno fino al 20 marzo, secondo una dichiarazione dell’organizzazione.

La Grecia chiuderà tutte le scuole e le università in tutto il paese per i prossimi 14 giorni a causa delle paure del coronavirus, ha annunciato il ministro della sanità greco. La chiusura ha effetto su tutti i centri diurni e istituti di istruzione a partire da giovedì, ha affermato Vassilis Kikilias. Il ministero della Sanità del paese ha confermato altri cinque casi di coronavirus, portando a 89 il numero totale di casi in Grecia.

Il governo spagnolo ha bloccato i voli diretti tra la Spagna e l’Italia per fermare la diffusione del coronavirus. Il governo ha dichiarato che la decisione è stata presa perché la stragrande maggioranza dei casi importati in Spagna sono collegati all’Italia.

Piazza San Pietro e la Basilica di San Pietro nella Città del Vaticano sono da oggi chiusi ai turisti a partire a causa del coronavirus, secondo quanto riferito dall’ufficio stampa vaticano. La caffetteria dei dipendenti del Vaticano sarà chiusa ai visitatori a partire da domani, ma sarà disponibile un servizio di consegna. La farmacia e il negozio di alimentari in Vaticano rimarranno aperti, ha detto l’ufficio.

Papa Francesco durante la messa oggi ha affermato di aver chiesto ai sacerdoti di avere il coraggio di visitare i malati di coronavirus.

L’Iran continua a vedere aumentare il numero di casi – ora più di 8.000 con quasi 300 morti. È il secondo numero più alto di casi al di fuori della Cina, dopo l’Italia, e il paese del Medio Oriente ha sospeso le preghiere del venerdì per due settimane consecutive per far fronte alla diffusione.

Nuove ricerche sulla formazione della Luna

Ci si è chiesto per molto tempo come la Terra abbia ottenuto la sua luna. La teoria dell’impatto gigante, la quale afferma che la Luna si sia formata da una collisione tra la Terra primitiva e un corpo roccioso chiamato Theia, è diventata la prima tra le spiegazioni più attendibili. I dettagli su come ciò sia accaduto, però, non sono chiarissimi e ci sono ancora molte osservazioni che gli scienziati stanno cercando di spiegare.

Un nuovo studio, pubblicato su Nature Geoscience, ha fatto luce su ciò che è realmente accaduto, risolvendo uno dei più grandi misteri che avvolgono la vicenda: perché la Luna ha finito per essere quasi identica alla Terra, piuttosto che a Theia, supponendo che esistesse.

Secondo la gigantesca teoria dell’impatto, Theia era un corpo più o meno grande quanto Marte o comunque leggermente più piccolo, metà del diametro della Terra. Si è schiantato sulla Terra, che al tempo era in via di formazione, circa 4,5 miliardi di anni fa. Questa collisione ha prodotto abbastanza calore per creare gli oceani di magma ed espellere molti detriti in orbita attorno alla Terra, che successivamente si sono aggregati creando la Luna.

La teoria ci spiega il modo e la velocità con cui la Terra e la Luna ruotano l’una attorno all’altra: sono bloccate in modo ordinato, il che significa che la Luna mostra sempre lo stesso lato verso la Terra, mentre ruota attorno ad essa. Questo è il motivo per cui è stato un tale successo quando i cinesi hanno fatto atterrare la loro navicella spaziale Chang’e 4 dall’altra parte della Luna nel 2019: le comunicazioni dirette con quel lato non sono mai possibili dalla Terra.

La Luna e la Terra sono quasi identiche nella composizione. Le differenze sono che la Luna ha meno ferro e meno elementi leggeri come l’idrogeno, necessari per produrre acqua. La teoria dell’impatto gigante spiega il perché: il ferro, un elemento pesante, sarebbe stato trattenuto sulla Terra e il calore prodotto durante l’impatto e l’espulsione nello spazio, avrebbe fatto scaldare gli elementi più leggeri mentre il resto del materiale della Terra e Theia si sarebbe mescolato.

I modelli al computer hanno riprodotto gli eventi che hanno portato alla formazione della Luna. I modelli che meglio si adattano a tutte le osservazioni suggeriscono che la Luna dovrebbe essere composta per circa l’80% dal materiale proveniente da Theia. Quindi perché la Luna ha una composizione sospettosamente simile alla Terra?

Per cominciare, una spiegazione potrebbe essere che Theia e la Terra primordiale devono avere avuto una composizione identica. Ciò sembra improbabile perché ogni corpo planetario documentato nel nostro sistema solare, ha una sua composizione unica, con lievi differenze che riflettono la distanza dal Sole in cui si è formato.

Un’altra spiegazione è che la miscelazione dei due corpi è stata molto più “accurata” del previsto, lasciando una “firma” meno chiara di Theia nella Luna; ma è anche improbabile, in quanto richiederebbe un impatto molto più grande di quello che si è effettivamente verificato.

Andando in profondità

Il nuovo studio risolve questo dilemma dimostrando che la Terra e la Luna non sono simili come si pensava in precedenza. I ricercatori hanno esaminato con estrema precisione la distribuzione degli isotopi dell’elemento ossigeno nelle rocce della Luna, prelevate e consegnate dagli astronauti dell’Apollo. In chimica, il nucleo atomico di qualsiasi elemento è costituito da particelle note come protoni e neutroni; gli isotopi di un elemento hanno lo stesso numero di protoni nel nucleo della versione normale, ma numeri diversi di neutroni. In questo caso, l’isotopo di ossigeno, O-18, che ha otto protoni e dieci neutroni, è leggermente più pesante di quello molto più comune di O-16, con i suoi otto protoni e otto neutroni.

Lo studio mostra che c’è una piccola differenza tra la Terra e la Luna nella loro composizione isotopica dell’ossigeno: i loro profili non sono identici dopo tutto. Inoltre, la differenza aumenta quando si osservano le rocce dal mantello lunare, che è uno strato sotto la superficie o la crosta, con isotopi di ossigeno più leggeri della Terra. Questo è importante perché la crosta sarebbe la parte dove sono finiti i detriti misti, mentre la parte più interna sarebbe composta da più frammenti di Theia.

Quindi Theia e la Terra non erano identici e neanche lo sono la Luna e la Terra; ma i risultati ci insegnano anche qualcosa in più su Theia stessa.

A causa della gravità, ci si possono aspettare un po’ più di isotopi più pesanti vicini al Sole. Rispetto alla Terra, Theia doveva avere più isotopi di ossigeno più leggeri, il che suggerisce che si sarebbe formato più lontano dal Sole che dalla Terra.

Con i risultati di questo studio, la teoria dell’impatto gigante ha superato un altro ostacolo nello spiegare la formazione della nostra Luna.

Fonte: The Conversation

Virus e Matematica

Tra gli strumenti più importanti in mano ad epidemiologi e medici per contrastare la diffusione delle malattie infettive alcuni modelli matematici rivestono un ruolo tutt’altro che secondario.

Ma cosa c’entra, ad esempio, un modello matematico con un’epidemia di morbillo? Questa malattia causata da un paramayxovirus aggredisce le vie respiratorie e causa una serie di eruzioni cutanee. I focolai epidemici vanno e vengono. Ebbene gli studi epidemiologici hanno rilevato, come per altri agenti patogeni, che esiste un valore numerico minimo della popolazione contagiabile oltre il quale il virus non può esistere come fattore endemico.

Questo valore è noto come “dimensione critica della popolazione” e dipende dall’efficienza della trasmissione, dalla virulenza dell’agente patogeno (il suo tasso di mortalità) e dal fatto che un’unica esposizione può conferire o meno l’immunità permanente.

Nel caso del morbillo il valore della dimensione critica della popolazione si attesta intorno alle 500.000 persone. Una comunità sotto questa soglia numerica può essere occasionalmente colpita da un’epidemia di morbillo ma il virus è destinato a scomparire in poco tempo.

Questo perché ha già sfruttato tutte le possibilità di riprodursi con gli ospiti suscettibili alla malattia ed il “rifornimento” di nuovi neonati non è sufficiente ad alimentare la propagazione di nuove epidemie. Naturalmente questo è vero anche perché il morbillo non è una malattia zoonotica ovvero il virus non proviene da un’animale. In caso contrario l’agente patogeno si rifugerebbe nell’ospite serbatoio riuscendo a sopravvivere benissimo anche in una comunità inferiore ai 500.000 abitanti.

Le diverse caratteristiche di un virus (infettività, virulenza, conferimento dell’immunità permanente) influiscono quindi anche sul valore della dimensione critica della popolazione. Nel caso della pertosse questo valore infatti risulta decisamente più basso che per il morbillo, 200.000 abitanti.

Il primo ad utilizzare la matematica per studiare le epidemie fu Daniel Bernouilli (1700-1782), matematico e fisico svizzero. La sua fu una carriera lunga ed improntata ad uno straordinario eclettismo, spaziando tra fisica, astronomia ed economia politica. Nel 1760 mentre insegnava all’Università di Basilea, Bernouilli redasse uno studio sul vaiolo, calcolando i costi ed i benefici di una vaccinazione universale contro tale malattia. Bernouilli dimostrò con il suo lavoro matematico che inoculando in tutta la popolazione una minuscola quantità di materia infetta (allora non si sapeva cosa fossero i virus) i rischi, pur presenti, sarebbero stati decisamente inferiori ai benefici.

Le sue equazioni dimostrarono che con una vaccinazione di massa contro il vaiolo, la vita media della popolazione sarebbe aumentata di tre anni e due mesi! Il lavoro di Bernouilli era però troppo avanti per i suoi tempi e si dovette attendere fino al 1854 quando il medico britannico John Snow utilizzando fra l’altro un modello matematico scoprì la causa dell’epidemia di colera a Broad Street a Londra che fece oltre 600 morti.

Ma il contributo più importante di tutti è da ascrivere al medico tropicale inglese Ronald Ross (1857-1932) , già premio Nobel (1902) per aver stabilito che la malaria si trasmette con le punture delle zanzare. Ross propose il primo modello probabilistico utilizzato in epidemiologia: in pratica dimostrò che l’infezione malarica può persistere solo se il numero di zanzare è al di sopra di una certa soglia.

Il modello di Ross era stato messo a punto attraverso un percorso pluriennale iniziato nella sua relazione a Mauritius nel 1908, elaborata nella sua Prevenzione della malaria nel 1911 e definitivamente completata in una forma più generalizzata in lavori scientifici pubblicati dalla Royal Society nel 1915 e 1916.

Da allora la matematica è una delle armi più efficaci nella prevenzione e nel contrasto delle epidemie.

Scoperta, da astronomi amatoriali, un’insolita stella a forma di goccia

Quando le stelle si comportano in modo strano, suscitano sicuramente l’attenzione e la curiosità degli astronomi che le tengono sotto controllo. Nel caso di una stella conosciuta come HD74423, furono proprio gli astronomi amatoriali ad individuare per la prima volta l’anomalia nei dati acquisiti dal telescopio spaziale TESS della NASA. Quello che ancora non sapevano, era che stavano guardando un tipo di stella completamente sconosciuto, il primo del suo genere.

Questa stella, situata a circa 1.500 anni luce dalla Terra, è stata segnalata alla comunità astronomica, ma neanche gli astronomi di professione hanno capito che si trattava di un tipo stella ancora sconosciuto. “Ciò che per prima cosa ha attirato la mia attenzione, è stato il fatto che fosse una stella chimicamente peculiare”, ha dichiarato Simon Murphy, co-autore e ricercatore post dottorato presso il Sydney Institute for Astronomy dell’Università di Sydney. “Le stelle come questa sono generalmente abbastanza ricche di metalli, ma questa ne è povera, il che la rende una rara tipologia di stella calda“.

La stella è circa 1,7 volte la massa del nostro Sole e, osservandola, si è notato un lato pulsante della stella, come fosse un “battito cardiaco”.

Le stelle sono note per pulsare, come del resto anche il nostro Sole mostra questo tipo di attività a causa del gas caldo che si agita sotto la superficie, causando delle oscillazioni.

Indipendentemente dall’età della stella o dalla durata di queste oscillazioni, le stelle pulsanti sono generalmente simili tra loro, in quanto le pulsazioni possono essere viste su tutti i lati della stella.

Questa nuova stella, invece, sembra pulsare solo in un emisfero della sua superficie. “Sappiamo dagli anni ’80 che, teoricamente, stelle come questa dovrebbero esistere“, ha affermato Don Kurtz, co-autore dello studio e Hunstead Distinguished Visitor presso l’Università di Sydney dell’Università del Lancashire Centrale in Gran Bretagna. “Cercavo una stella come questa da quasi 40 anni e ora ne abbiamo finalmente trovata una“.

I ricercatori sono stati anche in grado di determinare perché questa stella si comporta in modo così unico; è una delle due stelle di un sistema stellare binario, associata a una stella nana rossa. Le stelle nane rosse sono piccole e sono tra le più comuni nella nostra galassia.

In questo caso, le due stelle orbitano l’una con l’altra così da avvicinarsi in meno di due giorni terrestri. Data la loro vicinanza, l’attrazione gravitazionale della stella nana rossa distorce effettivamente le pulsazioni della stella più grande. Questo fa sì che la stella più grande venga distorta in una forma più a “goccia”, piuttosto che nella solita sfera.

Gli astronomi amatoriali che hanno studiato i dati di TESS resi disponibili al pubblico, hanno individuato questa stella mentre stavano cercando i segnali rivelatori dei pianeti attorno ad altre stelle. Molti esopianeti, o pianeti trovati al di fuori del nostro sistema solare, sono stati trovati in orbita attorno a stelle nane rosse.

“I dati di TESS ci hanno permesso di osservare le variazioni di luminosità dovute alla distorsione gravitazionale della stella e alle pulsazioni“, ha affermato Gerald Handler, autore principale dello studio e professore presso il Centro astronomico Nicolaus Copernicus in Polonia.

Sono stati in grado di determinare la fonte della pulsazione perché la stella variava, secondo le osservazioni, in base alle fluttuazioni della luminosità, all’angolo della stella stessa e al modo in cui era orientata nel suo sistema binario.

“Mentre le stelle binarie orbitano l’una attorno all’altra, vediamo diverse parti della stella che pulsano“, ha affermato David Jones, co-autore e ricercatore dell’Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie. “A volte vediamo il lato che punta verso la stella compagna, a volte vediamo la faccia esterna“.

I ricercatori hanno affermato ora di essere consapevoli che esiste questo tipo di stella, “ci aspettiamo di trovarne molte altre nascosti nei dati TESS“.

Fonte: https://edition.cnn.com/2020/03/09/world/pulsating-star-discovery-scn/indx.html

Stiamo assistendo ad un preoccupante calo della capacità di assorbimento della CO2 delle foreste tropicali

I ricercatori avvertono che le foreste tropicali in tutto il mondo stanno rapidamente perdendo la loro capacità di assorbire l’anidride carbonica prodotta dalle emissioni di gas serra. La foresta Amazzonica rischia di passare dall’accumulare il carbonio all’immetterne grandi quantità nell’atmosfera entro i prossimi 15 anni.

Le foreste tropicali attualmente sono in grado di assorbire metà della quantità di emissioni di anidride carbonica prodotte sul pianeta, inoltre, forniscono all’uomo medicine, cibo, riparo e acqua. Purtroppo le foreste tropicali si stanno saturando rapidamente di anidride carbonica e le emissioni continuano inesorabilmente a salire di anno in anno.

Le foreste agiscono da “pozzo di carbonio” nel momento in cui la quantità di carbonio assorbita attraverso la fotosintesi clorofilliana supera quella emessa dalla perdita dell’albero, che avviene a causa degli incendi, della siccità o della deforestazione.

Il tasso del declino delle foreste pluviali varia molto in base alla parte del mondo in cui si trovano, ciò determina che la capacità di assorbimento della foresta Amazzonica scenda molto più velocemente delle foreste tropicali situate nell’Africa sub-sahariana.

Un team di ricercatori, con sede in Europa e in Africa, ha monitorato i dati della crescita degli alberi e della loro mortalità, provenienti da foreste incontaminate di 11 paesi differenti dell’Africa, tutti risalenti a 50 anni fa. I ricercatori hanno messo a confronto i dati con misurazioni simili ricavate da oltre 300 appezzamenti di foresta pluviale amazzonica.

Grazie a questo studio i ricercatori hanno scoperto che, nonostante la crescita della foresta dovuto dall’aumento dei livelli di CO2, che causa una crescita più veloce degli alberi essendo un ambiente ricco di carbonio, l’accumulo ottenuto è stato, di fatto, annullato a causa della perdita di alberi, del caldo estremo e della forte siccità.

Il team attraverso i dati raccolti ha potuto elaborare dei modelli sulla perdita di alberi per i prossimi 20 anni. Il loro articolo, comparso sulla rivista Nature, ha stimato che la capacità delle foreste africane di assorbire carbonio diminuirà del 14% entro il 2030. Per quanto riguarda l‘Amazzonia prevedono che la capacità di assorbimento di carbonio raggiungerà la quota zero entro il 2035.

Wannes Hubau esperto di ecosistemi forestali presso il Museo reale dell’Africa centrale del Belgio ha dichiarato alla AFP che “Purtroppo la diminuzione attuale della capacità di assorbimento di carbonio è di decenni più avanti di quanto previsto, persino dei modelli climatici più pessimistici. La mortalità degli alberi nelle foreste fa parte di un ciclo naturale. Tuttavia, producendo cosi tanta CO2 nell’aria, abbiamo accelerato questo ciclo che è esploso, fino a toccare una grandezza con proporzioni sconosciute”.

Nonostante i ricercatori abbiano trovato le prove che nelle foreste pluviali, e in particolar modo in Amazzonia, si stia perdendo la capacità di assorbimento del carbonio da decenni, molti degli scenari delle riduzioni di emissioni presi in considerazione dall’accordo sul clima di Parigi presumono che le foreste saranno ancora in grado di assorbire CO2 dall’atmosfera per ancora molto tempo.

I piani annunciati dai diversi paesi per diminuire le emissioni prodotte sono di piantare più alberi. Inoltre, molte aziende stanno pianificando piani di rimboschimento su larga scala per riuscire a compensare le loro emissioni di CO2.

Wannes Hubau afferma che “Dovremmo riformulare i modelli climatici, e di conseguenza anche le strategie di mitigazione del clima dovrebbero essere modificate”.

Anja Rammig della School of Life Sciences dell’Università tecnica di Monaco ha affermato che “I risultati dello studio dovrebbero spingere a rivalutare le quantità di carbonio che l’umanità può produrre, cosi da raggiungere gli obiettivo fissati a Parigi, riuscendo così a limitare il riscaldamento ben al di sotto dei 2°C”.

Un editoriale sulla ricerca ha scritto che “Oltre ad attuare una forte protezione delle foreste tropicali, mantenendole più possibile intatte, saranno necessarie riduzioni più rapide possibili delle emissioni antropogeniche di gas serra rispetto a quelle stabilite nell’accordo, prevenendo cosi catastrofici cambiamenti climatici”.

Betelgeuse è tornata normale. Ora si sa perché brillava di meno

Dalla fine della scorsa estate, la stella gigante rossa Betelgeuse, una delle stelle più luminose del cielo, aveva ridotto di molto la sua luminosità ma ora, dopo mesi, la stella sembra tornare ai suoi livelli normali di emissione e gli astronomi, misurando la sua temperatura superficiale hanno capito cos’è successo.

Betelgeuse tra settembre 2019 e gennaio 2020 aveva significativamente diminuito la sua luminosità. Questo calo ha aperto un dibattito in quanto la stella, che si trova a “soli” 642,5 anni luce di distanza, nella costellazione di Orione – è delle stelle più luminose del cielo. Nel suo genere Betelgeuse è molto in là con gli anni, conta infatti un’età compresa tra gli 8 e gli 8,5 milioni di anni e si trova in prossimità delle ultime fasi tumultuose della sua vita, la stella infatti è prossima ad esplodere.

Otto milioni di anni per una stella sembrano pochi, il Sole ne ha circa 5 miliardi, ma Betelgeuse è una gigante rossa che ha consumato l’idrogeno nei processi di fusione nucleare a ritmi vertiginosi per contrastare l’enorme massa che preme verso il centro. La vecchia stella si è lasciata così alle spalle i giorni tranquilli della sequenza principale e si appresta a consumare l’elio e a trasformarlo in carbonio e ossigeno. Nelle sue fasi finali Betelgeuse utilizzerà elementi sempre più pesanti accumulando alla fine cosi tanto ferro da far collassare il nucleo, a quel punto brillerà in una titanica esplosione trasformandosi in una supernova.

Una stella in procinto di esplodere subisce un drastico calo della sua luminosità e Betelgeuse, come speravano alcuni, sembrava approssimarsi ad un evento simile. Gli astronomi però sono certi che alla fine ultima dell’astro mancano ancora decine di migliaia di anni. Dalle osservazioni erano saltate fuori alcune stranezze, l’oscuramento mostrato da Betelgeuse era asimmetrico, avveniva solo in una parte della stella.

Per spiegare le osservazioni sono state fatte delle ipotesi, una include un processo di convezione interna che raffredda la superficie della stella. Un’altra ipotesi prende invece in considerazione l’espulsione di una nube di polvere da parte della stella.

Gli astronomi hanno osservato molto dettagliatamente Betelgeuse e il 14 febbraio scorso hanno registrato nello spettro luminoso di Betelgeuse una suddivisione della luce per lunghezza d’onda che può insegnare molto sulla chimica di una stella. Betelgeuse è troppo luminosa per poterne ottenere uno spettro dettagliato, ma i ricercatori hanno usato una speciale tecnica di smorzamento per ridurre la luce a un livello ottimale.

Grazie allo spettro si può rivelare la temperatura superficiale della stella, attraverso l’analisi di quelle che conosciamo come “linee spettrali“. Le linee di emissione di uno spettro indicano dove viene emessa la luce, mentre le linee di assorbimento indicano dove viene assorbita; sappiamo che elementi diversi hanno linee specifiche e questi possono essere usati per ricavare la temperatura della stella.

I ricercatori hanno cercato qualcosa di caratteristico, le linee di assorbimento dell’ossido di titanio, che può accumularsi negli strati superiori di fredde stelle giganti. L’abbondanza di ossido di titanio è correlata alla temperatura della stella.

Secondo quanto rilevato, la temperatura di Betelgeuse è di circa 3.325 gradi Celsius. Ciò è coerente con una misurazione presa dal team nel 2004 e con una misura di 3.317 gradi Celsius rilevata nel 2011. È anche significativamente più calda di quanto ci si aspetterebbe per i processi di convezione.

“Un confronto con il nostro spettro del 2004 ha mostrato immediatamente che la temperatura non era cambiata in modo significativo“, ha spiegato l’astronomo Phillip Massey dell’Osservatorio di Lowell. “Sapevamo che la risposta doveva essere la polvere“.

La stella non stava fluttuando internamente; piuttosto, Betelgeuse ha emesso un’enorme nube di polvere, che per un po’ ne ha abbassato la luminosità, Betelgeuse non sta per diventare una Supernova.

“Lo vediamo sempre nelle supergiganti rosse, ed è una parte normale del loro ciclo di vita“, ha detto l’astronoma Emily Levesque dell’Università di Washington.

“Le supergiganti rosse occasionalmente rilasciano materiale dalle loro superfici, che si condenserà intorno alla stella come polvere. Man mano che si raffredda e si dissipa, i granelli di polvere assorbiranno parte della luce emessa nella nostra direzione bloccandola alla nostra vista”.

Il mese scorso, dopo che la squadra aveva ottenuto tutti i dati, Betelgeuse ha smesso di attenuarsi e ha ripreso a brillare. Tuttavia la gigante rossa rappresenta ancora un’eccellente opportunità per saperne di più sulle ultime fasi della vita per capire questo genere di astri, quindi siamo certi che gli astronomi continueranno a studiarla da con molta attenzione.

Il morso del T-Rex

I mammiferi carnivori hanno la capacità di triturare e nutrirsi delle ossa delle loro prede grazie alla particolare conformazione della loro dentatura, i rettili invece non hanno denti adatti alla masticazione e quindi possono soltanto ingoiare le prede per intero.

Uno studio recente di alcuni paleontologi della Florida State University ha chiarito come il carnivoro più conosciuto in assoluto tra i dinosauri, ovvero il Tyrannosaurus Rex, ovviasse a questa limitazione con la impressionante forza del suo morso.

E’ stato stimato da questi ricercatori che che la forza applicata al morso equivalesse a 3600 chili, ovvero una pressione di 30 tonnellate per centimetro quadrato!

I due autori hanno studiato a lungo i grandi rettili attuali, come i coccodrilli, che sono parenti dei dinosauri, testando e realizzando modelli al computer di come la loro muscolatura potesse contribuire alla forza del morso. Hanno poi confrontato i dati così ottenuti con quelli relativi agli uccelli, che possono essere considerati i dinosauri moderni, fino a ottenere un modello per il tirannosauro.

Questa poderosa forza consentiva a questo carnivoro vissuto nel Cretaceo superiore circa 68-66 milioni di anni fa di essere un predatore probabilmente all’apice della catena alimentare dell’epoca.

Come afferma Paul Gignac, uno dei paleontologi che ha firmato questa ricerca, grazie a questa abilità ”il T rex è riuscito a sfruttare maggiormente le carcasse dei grandi dinosauri cornuti e dei dinosauri dal becco di anatra, le cui ossa erano ricche di sali minerali e di midollo”

Questo carnivoro reso celebre anche da numerosi blockbuster hollywoodiani ad iniziare dal celebre “Jurassic Park” era uno dei predatori terrestri più grandi e feroci del suo tempo. L’esemplare fossile più completo (scoperto nel 1992 e denominato “Sue”) misura circa 12,3 metri di lunghezza, 4,5 metri di altezza,e si stima fino a 6,8 tonnellate di peso. Tuttavia, secondo recentissime scoperte, il reperto denominato “Scotty”, scoperto nel 1991, ma completamente recuperato solo da pochi anni, a causa di particolari difficoltà nello scavo, risulterebbe essere ancora più grande e massiccio.

Il tirannosauro popolava il Nord America, in quel tempo un continente isolato denominato Laramidia.e fu una delle ultime specie di dinosauri a perire durante l’estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene.

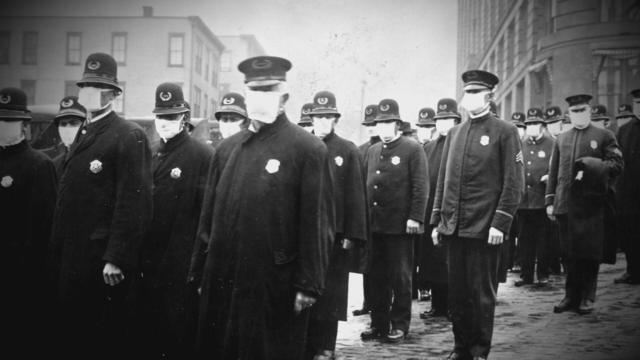

Cosa dovremmo apprendere dalla pandemia di influenza del 1918

Proviamo a sostituire il nuovo coronavirus con l’epidemia di influenza spagnola, il 1918 con il 2020, e proviamo a vedere le differenze.

L’influenza del 1918 uccise tra i 50 ed i 100 milioni di persone in tutto il mondo. “Questo equivarebbe a 225-450 milioni di persone oggi“, ha dichiarato John Barry, che ha scritto una storia dell’influenza del 1918 e “i numeri sono sbalorditivi”.

“Nel 1918 ci fu una lieve ondata primaverile di influenza che fu sottovalutata e che si ripresentò in autunno più virulenta e mortale. Probabilmente il 60-70% delle morti si è effettivamente verificato nel tempo incredibilmente breve di circa 14 o 15 settimane, da fine settembre 1918 a dicembre, forse, in certi luoghi, si prolungò fino a gennaio“.

In quel periodo si vivevano gli ultimi mesi della prima guerra mondiale e morirono più soldati di influenza che per gli scontri avvenuti sui campi di battaglia durante quattro anni di combattimenti.

A differenza del nuovo coronavirus, i più vulnerabili all’infezione avevano vent’anni.

“I sintomi più orribili erano i sanguinamenti che potevano avvenire non solo dal naso e dalla bocca, ma anche dagli occhi e dalle orecchie“, racconta Barry. “La gente blu scuro per mancanza di ossigeno dovuto alle difficoltà respiratorie, i medici facevano fatica a distinguere i soldati bianchi dai soldati afroamericani”.

Si chiamava influenza spagnola ma solo perché la Spagna, che non era belligerante, permise alla stampa di riferirne, cosa non permessa dalla censura dei paesi in guerra.

Il primo grave focolaio negli Stati Uniti avvenne a Camp Funston (ora Fort Riley) in Kansas. I soldati infetti furono inviati verso il fronte francese, permettendo al virus di diffondersi.

Negli stati Uniti alla stampa non fu permesso di parlarne.

Un anno prima il presidente Woodrow Wilson aveva promulgato il Sedition Act, rendendo un crimine dire o pubblicare qualcosa di negativo che avrebbe influenzato lo sforzo bellico.

Barry racconta: “Wilson creò quello che fu chiamato comitato per l’informazione pubblica. L’architetto di quel comitato lo giustificò dichiarando che ‘Verità e menzogna sono termini arbitrari. La forza di un’idea risiede nel suo valore ispiratore. Poco importa se questo è vero o falso‘”.

“Negli Stati Uniti, c’erano leader nazionali della sanità pubblica che dicevano cose come ‘Questa è un’influenza ordinaria con un altro nome’. A livello locale stava accadendo lo stesso tipo di cose“.

Con conseguenze mortali.

A Filadelfia, si effettuò un’enorme parata militare nell’autunno del 1918, quando il virus era più virulento. I giornali non pubblicarono gli appelli della comunità medica che sollecitava a sospendere le manifestazioni pubbliche.

“48 ore dopo, l’influenza esplose in città“, ha detto Barry. “Il risultato fu che Filadelfia fu una delle città più colpite al mondo, con fosse comuni ed altre amenità simili”.

Il bilancio delle vittime a Filadelfia fu di circa 14.500.

“Nel 1918, non avevano idea di quale fosse la causa dell’epidemia, la gente non sapeva cosa la stava uccidendo e per me questo è l’aspetto più spaventoso dell’epidemia del 1918“, ha detto il dott. Jeremy Brown, direttore di Ricerca sulle cure di emergenza presso il National Institutes of Health, che ha parlato a “CBS Sunday Morning” a titolo personale.

“I virus non sarebbero stati scoperti prima di altri 15 o 20 anni“, spiega. “È molto diverso da oggi. Sappiamo che cosa sta causando la malattia“.

Brown ha scritto molto sull’influenza e sostiene che il 2020 non sarà un altro 1918 grazie ai progressi della scienza.

“Nel lontano 1918, i trattamenti di base offerti erano clisteri, whisky e salassi“, ha detto Brown. “Gli ospedali come li conosciamo oggi erano piuttosto diversi. Non c’erano medici di terapia intensiva che capissero davvero come trattare i pazienti più gravi. Non c’erano antibiotici per curare le infezioni secondarie. Quello fu un momento molto, molto diverso, e c’era un modo molto diverso di praticare la medicina.”

Ma c’è ancora qualcosa di allora che vale ancora: “La più grande lezione della pandemia del 1918 è che è necessario dire la verità alla gente perché non dire la verità induce le persone a sottovalutare la malattia mentre oggi, in generale, la gente può affrontare la verità. È l’ignoto che è molto più spaventoso“.