Quando osserviamo il Sole lo vediamo com’era otto minuti fa. Il Sole è distante dalla Terra 150 milioni di chilometri e i fotoni, che viaggiano a circa 300 mila Km al secondo, quindi alla velocità della luce, impiegano circa 8 minuti per giungere sulla Terra.

Ma per quanto riguarda la gravitazione? La forza di gravità che la Terra sperimenta orbitando attorno al Sole agisce in maniera istantanea o si comporta come la luce?

In realtà, sembrerebbe non esserci nessuna relazione tra la propagazione della luce e la gravità, poiché la gravità deriva dalla massa e ha effetti totalmente diversi rispetto all’elettromagnetismo.

Grazie a esperimenti e osservazioni possiamo trovare una risposta. La gravità non è istantanea e risulta propagarsi esattamente alla velocità della luce. Ecco come lo abbiamo scoperto.

Misurare la velocità della gravità

Il primo a tentare di misurare la velocità della luce, almeno secondo la leggenda, fu Galileo Galilei. Organizzò un esperimento di notte, in cui due persone si sarebbero posizionate in cima a due colline adiacenti, ciascuna con una lanterna. Uno di loro avrebbe acceso la propria lanterna e, quando l’altro l’avesse vista, avrebbe svelato la propria, consentendo al “collega” di misurare quanto tempo fosse trascorso. Sfortunatamente la velocità della luce apparve istantanea, limitata solo dalla velocità di reazione umana.

La risposta arrivò solo nel 1676, quando Ole Rømer ebbe la brillante idea di osservare la luna più interna di Giove, Io, mentre riemergeva dall’ombra del pianeta. Poiché la luce deve viaggiare dal Sole a Io, e poi da Io deve raggiungere i nostri occhi, dovrebbe esserci un ritardo da quando Io abbandona l’ombra di Giove, fino a quando non possiamo osservarlo sulla Terra.

Sebbene i risultati di Rømer fossero discordanti di circa il 30% dal valore effettivo, la sua è stata la prima misurazione della velocità della luce e la prima dimostrazione concreta che la luce viaggia a una velocità finita.

Annuncio pubblicitario

Interessato all'Intelligenza Artificiale?

Prova a leggere su Amazon Unlimited la nostra guida su come installarne una in locale e come ricavarne il massimo.

Una Intelligenza Artificiale locale ti permette di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'uso dell'IA ma senza dover pagare costosi abbonamenti.

📘 Leggi la guida su AmazonIl lavoro di Rømer influenzò molti importanti scienziati del suo tempo, tra cui Christiaan Huygens e Isaac Newton, che escogitarono le prime descrizioni scientifiche della luce.

Circa un decennio dopo Rømer, tuttavia, Newton rivolse la sua attenzione alla gravitazione e tutte le idee su una velocità finita vennero abbandonate. Secondo Newton, ogni oggetto massiccio nell’Universo esercitava una forza attrattiva su ogni altro oggetto, e quell’interazione è istantanea.

La forza gravitazionale è sempre proporzionale a ciascuna delle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che le separa. Raddoppiando la distanza la forza gravitazionale si riduce a un quarto e la direzione della forza gravitazionale è sempre lungo una linea retta che collega le due masse.

Questo è il modo in cui Newton formulò la sua legge di gravitazione universale, in cui le orbite matematiche da lui derivate corrispondevano esattamente al modo in cui i pianeti si muovevano nello spazio.

Ovviamente, a quell’epoca, sapevamo già come descrivere il moto dei pianeti intorno al Sole: le leggi di Keplero sul moto planetario erano vecchie di molti decenni quando arrivò Newton. Ciò che lui fece di così straordinario fu presentare una teoria della gravità: una struttura matematica che obbedisse a regole da cui si potevano derivare tutte le leggi di Keplero (e molte altre).

Affinché la concezione della gravità di Newton possa funzionare, la forza gravitazionale deve essere istantanea. Se la velocità di propagazione della gravitazione avesse un valore finito, la legge di Newton non funzionerebbe.

Fin dalla sua nascita, la gravità di Newton risolse ogni problema meccanico che la natura (e gli uomini) gli ponevano. Eppure, quando le osservazioni diedero l’idea che l’orbita di Urano sembrava violare le leggi di Keplero, la legge di Newton vacillò.

L’errore fu, però, spiegato grazie alla scoperta di un nuovo pianeta oltre l’orbita di Urano, il gigante Nettuno. Una volta calcolate posizione e massa del nuovo membro del sistema solare tutto sembrò tornare a posto.

La teoria di Newton iniziò a vacillare definitivamente dopo la stesura della Relatività Speciale, l’idea che lo spazio e il tempo non sono quantità assolute, ma piuttosto, il modo in cui li osserviamo dipende dalla velocità con cui ci muoviamo e dalla nostra posizione.

Come lo descrissero Fitzgerald e Lorentz, prima di Einstein, le distanze si contraggono e il tempo si dilata quanto più ci si avvicina alla velocità della luce.

Se questo è vero, e osservatori diversi che si muovono con velocità diverse non sono d’accordo su distanze e tempi, allora come potrebbe essere corretta la concezione della gravità di Newton?

Proviamo a fare un esperimento mentale: Cosa succederebbe alla Terra se il Sole sparisse improvvisamente?

Sappiamo che la luce continuerebbe ad arrivare sulla Terra per altri otto minuti e il Sole stesso per chi lo guarda sparirebbe una volta trascorso quel tempo. Ma per quanto riguarda la gravitazione? Cesserebbe all’istante? Tutti i pianeti, gli asteroidi, le comete e gli oggetti della fascia di Kuiper partirebbero in linea retta? O continuerebbero tutti a orbitare per un po’?

Il problema, secondo Einstein, è che la legge di Newton deve essere sbagliata. La gravità non è una forza istantanea che collega due punti qualsiasi dell’Universo.

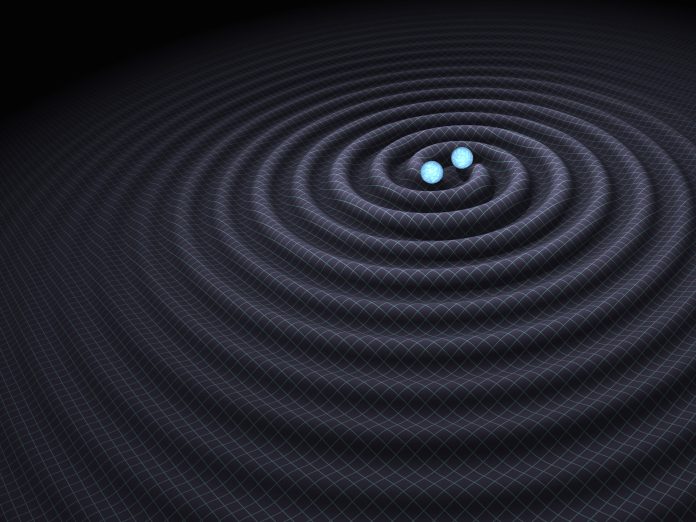

Einstein ha prodotto un’immagine in cui lo spazio e il tempo sono intrecciati in quello che ha visualizzato come un tessuto inseparabile, lo spaziotempo, e che non solo le masse, ma tutte le forme di materia ed energia, lo deformano.

Invece che orbitare a causa di una forza invisibile, i pianeti si muovono semplicemente lungo il percorso determinato dalla curvatura dello spaziotempo che una massa produce.

Questa concezione della gravitàzione porta a un insieme di equazioni radicalmente diverse da quelle di Newton, e prevede che la gravità non solo si propaghi a una velocità finita, ma che la velocità di propagazione della gravità – deve essere esattamente uguale alla velocità della luce.

Per molti anni abbiamo effettuato test indiretti della velocità della gravità, ma niente che la misurasse direttamente. Abbiamo misurato come le orbite di due stelle di neutroni cambiavano mentre orbitavano l’una intorno all’altra, determinando che l’energia si irradiava a una velocità finita: la velocità della luce, con una precisione del 99,8%.

Proprio come l’ombra di Giove oscura la luce, la gravità di Giove può piegare una fonte di luce sullo fondo e una coincidenza del 2002 ha allineato la Terra, Giove e un quasar distante. La flessione gravitazionale della luce del quasar dovuta a Giove ci ha fornito un’altra misurazione indipendente della velocità della gravità: era ancora paragonabile alla velocità della luce, ma con un errore di circa il 20%.

Tutto questo ha cominciato a cambiare 10 anni fa, quando i primi rivelatori di onde gravitazionali hanno raccolto i primi segnali. Le onde gravitazionali generate dalla fusione di due buchi neri attraversavano l’Universo, dopo aver percorso un miliardo di anni luce sono arrivate a due rilevatori di onde gravitazionali a pochi millisecondi di distanza, una piccola ma significativa differenza.

Poiché i rivelatori si trovano in punti diversi della Terra, ci aspetteremmo un tempo di arrivo leggermente diverso se la gravità si propagasse a una velocità finita, ma nessuna differenza se fosse istantanea. Per ogni evento di onde gravitazionali, la velocità della luce è coerente con i tempi di arrivo delle onde osservate.

Poi, nel 2017 è successo qualcosa di spettacolare che ha spazzato via tutti gli altri nostri vincoli, sia diretti che indiretti.

Da aver percorso 130 milioni di anni luce, è arrivato un segnale di onde gravitazionali che è iniziato con un’ampiezza piccola ma rilevabile, quindi è aumentato di potenza mentre diventava più veloce in frequenza. Queste onde erano state emesse da due stelle di neutroni mentre si fondevano.

Ci sono voluti circa 130 milioni di anni perché sia le onde gravitazionali che la luce di questo evento viaggiassero attraverso l’Universo e ci raggiongessero arrivando nello stesso identico momento: entro due secondi.

Ciò significa che se la velocità della luce e la velocità della gravità sono diverse, allora non sono diverse di più di circa 1 parte su un quadrilione, o che queste due velocità sono identiche al 99,9999999999999%. Questa è la misurazione più accurata di una velocità cosmica mai realizzata. La gravità viaggia davvero a una velocità finita e quella velocità è identica alla velocità della luce.

Da un punto di vista moderno, questo ha senso, poiché qualsiasi forma di radiazione priva di massa, sia particellare che onda, deve viaggiare esattamente alla velocità della luce. Ciò che era iniziato come un presupposto basato sulla necessità di autoconsistenza nelle nostre teorie è stato ora confermato direttamente dall’osservazione.

La concezione originale di Newton della gravitazione non regge, poiché la gravità non è una forza istantanea. I risultati danno ragione ad Einstein: la gravitazione si propaga a una velocità finita e la velocità della gravità è esattamente uguale alla velocità della luce.