Per decenni, la comunità scientifica si è confrontata con due quesiti fondamentali riguardanti le dinamiche climatiche del nostro pianeta, in particolare in riferimento all’ultima era glaciale.

Il primo enigma concerne l’innesco primario che ha portato alla genesi delle imponenti calotte glaciali continentali, quelle sterminate distese di ghiaccio che hanno profondamente modellato i paesaggi terrestri.

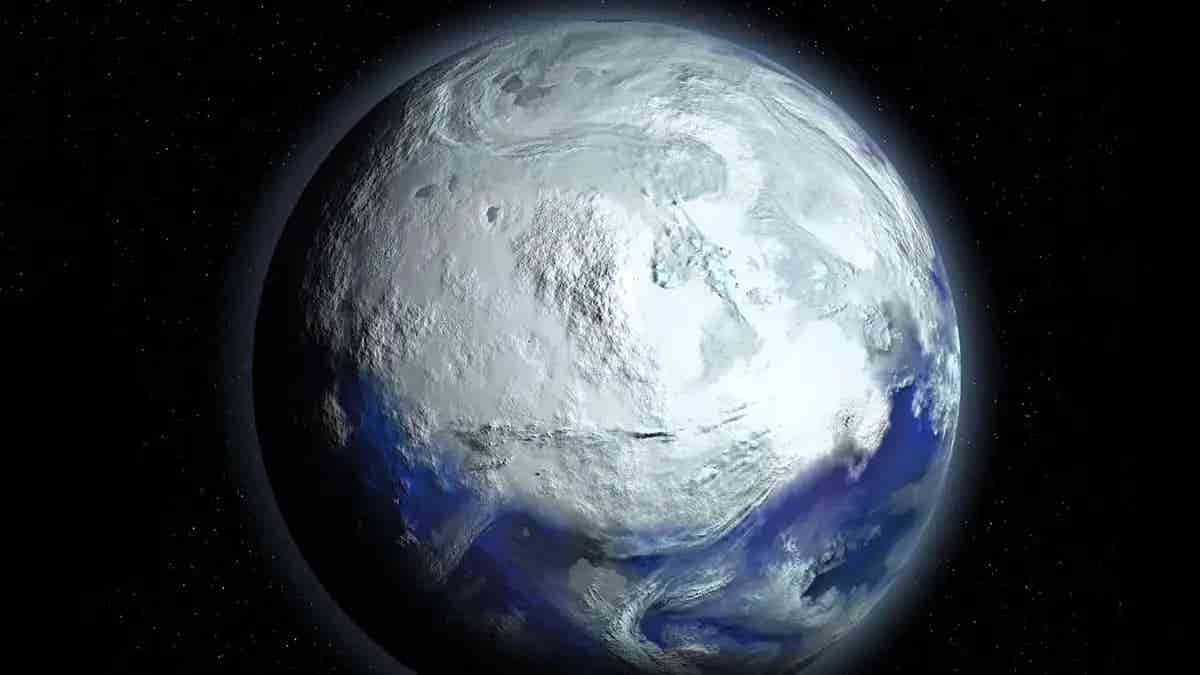

Ultima era glaciale: scoperto un nuovo meccanismo per la rapida formazione ed espansione delle calotte polari

Il secondo mistero, non meno affascinante, riguarda la sorprendente rapidità con cui queste masse glaciali si sono propagate, estendendosi su porzioni considerevoli dei continenti settentrionali in un lasso di tempo geologicamente breve. Comprendere i meccanismi sottostanti a questi eventi climatici di portata globale rappresenta una sfida cruciale per decifrare la storia dell’ultima era glaciale e per affinare le nostre capacità di previsione futura.

Recentemente, una ricerca condotta da un team di studiosi dell’Università dell’Arizona ha gettato nuova luce su questi annosi interrogativi, proponendo un meccanismo innovativo che potrebbe finalmente fornire risposte esaurienti. Questa teoria non solo offre una spiegazione plausibile per la fulminea crescita del ghiaccio durante l’ultima era glaciale, ma possiede anche il potenziale per essere applicata alla comprensione dei cicli glaciali precedenti che hanno caratterizzato la storia climatica della Terra.

Lo studio si concentra in particolare sulle ragioni che hanno condotto alla formazione di colossali calotte glaciali nell’emisfero settentrionale durante l’ultima era glaciale, quei giganti di ghiaccio che un tempo ammantavano il Canada, la Siberia e vaste regioni dell’Europa settentrionale. I risultati di questa indagine forniscono indizi preziosi sul ritmo naturale di congelamento e disgelo del nostro pianeta, aprendo nuove prospettive sulla complessa interazione tra fattori orbitali e processi terrestri.

Circa centomila anni or sono, il nostro pianeta intraprese una significativa fase di raffreddamento, un periodo geologico noto come l’ultima era glaciale, un’epoca dominata dalla presenza di creature maestose come i mammut e caratterizzata da temperature rigidissime. Nei diecimila anni successivi a questo iniziale raffreddamento, piccoli ghiacciai di montagna iniziarono la loro lenta ma inesorabile avanzata verso le pianure, convergendo progressivamente fino a fondersi in enormi calotte glaciali continentali. Questa espansione non conobbe soste fino a quando queste titaniche masse di ghiaccio non ebbero completamente sommerso vaste porzioni dei continenti settentrionali, alterando radicalmente la geografia e gli ecosistemi preesistenti.

Gli scienziati hanno da tempo stabilito un legame tra questa imponente espansione glaciale e le variazioni cicliche dell’orbita terrestre, variazioni che comportano periodiche diminuzioni dell’irraggiamento solare estivo nell’emisfero settentrionale. Queste estati più fresche, teoricamente, avrebbero favorito l’accumulo di neve e la conseguente crescita dei ghiacciai. Tuttavia, questa spiegazione, pur rappresentando un elemento fondamentale, non riusciva a rendere conto di tutte le osservazioni sull’ultima era glaciale. Un mistero particolarmente ostinato persisteva nel panorama scientifico: perché il ghiaccio si era accumulato in regioni che, in base alle conoscenze climatiche dell’epoca, avrebbero dovuto presentare condizioni relativamente miti, come la Scandinavia?

Questa regione, riscaldata dalle acque della Corrente Nord Atlantica, avrebbe dovuto teoricamente opporre una maggiore resistenza al processo di glaciazione. Come ha sottolineato Marcus Lofverstrom, autore principale dello studio e professore associato di geoscienze presso l’Università dell’Arizona, “Mentre si prevede che l’Artico canadese formi regolarmente ghiaccio a causa del suo clima più freddo, la Scandinavia dovrebbe essere in gran parte priva di ghiacci“. Questa apparente incongruenza ha a lungo rappresentato una sfida per i modelli climatici e ha stimolato la ricerca di meccanismi aggiuntivi capaci di spiegare la complessa dinamica delle ere glaciali.

Il contrasto tra Scandinavia e artico canadese

Nonostante la loro collocazione a latitudini geografiche comparabili, le regioni della Scandinavia e dell’Artico canadese presentano regimi climatici estivi profondamente differenti. Questa marcata divergenza costituisce un elemento chiave per comprendere le dinamiche di glaciazione durante l’ultima era glaciale. La Scandinavia gode dell’influenza mitigatrice delle calde correnti oceaniche, in particolare della Corrente Nord Atlantica, che contribuiscono a mantenere le temperature al di sopra del punto di congelamento anche nei mesi estivi.

Al contrario, l’Artico canadese è caratterizzato da condizioni climatiche estive estremamente rigide, con temperature che permangono costantemente sotto lo zero, mantenendo il territorio perennemente coperto dai ghiacci. Questa netta distinzione climatica ha a lungo rappresentato un nodo cruciale da sciogliere per ricostruire accuratamente i meccanismi che hanno condotto all’estensione delle calotte glaciali.

Secondo le innovative intuizioni di Marcus Lofverström e del suo team di ricerca, la spiegazione di questa apparente anomalia climatica e dell’ultima era glaciale scandinava risiede in un complesso sistema di interazioni tra l’oceano e l’atmosfera.

Per investigare a fondo questa ipotesi, il gruppo di ricerca ha impiegato il Community Earth System Model, uno strumento di simulazione climatica avanzato in grado di replicare le condizioni ambientali prevalenti durante l’ultima era glaciale. Estendendo l’applicazione del modello della calotta glaciale a una porzione più ampia dell’emisfero settentrionale, i ricercatori hanno acquisito nuove e preziose informazioni sui fattori che potrebbero aver determinato una diffusione così rapida e su vasta scala delle masse glaciali.

Le simulazioni condotte dal team hanno rivelato un elemento critico precedentemente sottovalutato: il ruolo fondamentale svolto dai varchi oceanici situati all’interno dell’Arcipelago Artico Canadese. Questi stretti passaggi marittimi che si insinuano tra le numerose isole del Canada settentrionale si sono dimostrati un fattore decisivo nel modulare il clima del Nord Atlantico e, di conseguenza, nell’innescare l’espansione delle calotte glaciali in Scandinavia.

I risultati del modello suggeriscono che, finché questi varchi oceanici rimanevano aperti e permettevano una certa circolazione delle acque, la crescita delle calotte glaciali durante l’ultima era glaciale era confinata prevalentemente alle regioni più fredde, come il Canada settentrionale e la Siberia, dove le condizioni termiche erano intrinsecamente favorevoli all’accumulo di ghiaccio.

Lo scenario mutava radicalmente nel momento in cui questi varchi oceanici venivano ostruiti, presumibilmente a causa della formazione e dell’accumulo di ghiaccio marino. Il blocco di queste vie di comunicazione idrica determinava un significativo indebolimento della circolazione nordatlantica, un sistema di correnti oceaniche cruciale per il trasporto di calore verso le alte latitudini. Questo indebolimento aveva come conseguenza la diffusione di condizioni climatiche più fredde verso est, interessando in modo particolare la regione scandinava.

Il raffreddamento del clima scandinavo creava le condizioni termiche necessarie per l’innesco della formazione di ghiacciai anche in queste aree precedentemente ritenute relativamente miti. Come ha chiaramente espresso il professor Lofverström: “Il blocco di questi percorsi oceanici ha alterato il clima del Nord Atlantico a sufficienza da innescare la crescita dei ghiacci in Scandinavia“, fornendo una spiegazione plausibile per l’enigma dell’ultima era glaciale in una regione inaspettata.

Un ponte verso le dinamiche climatiche contemporanee

La ricerca condotta dall’Università dell’Arizona non si limita a risolvere gli enigmi dell’ultima era glaciale, ma dischiude prospettive di vasta portata sul nostro modo di interpretare e affrontare il cambiamento climatico attuale. Lo studio evidenzia con forza come alterazioni apparentemente modeste all’interno del complesso sistema terrestre, quali variazioni nella circolazione delle correnti oceaniche o processi di formazione e scioglimento del ghiaccio marino, possano innescare conseguenze di portata significativa e potenzialmente rapida. Questa constatazione, lungi dall’essere confinata al contesto delle ere glaciali, suggerisce un principio fondamentale applicabile anche alle dinamiche climatiche moderne.

Lo studio è stato pubblicato su Nature Geoscience.