Ci sono trilioni di esopianeti nella Galassia. Questi mondi lontani contengono infinite possibilità, ma al momento ci sono nascosti. Nella migliore delle ipotesi, possiamo sperare di intravedere una silhouette, o una breve occhiata al sottile alone di un’atmosfera. Questi mondi sono troppo distanti per noi da visitare e potrebbero rimanere per sempre fuori portata.

L’uomo, però, storicamente non accetta di essere limitato nel suo bisogno di esplorazione e conoscenza. Un recente progetto, infatti, mira a entrare in contatto con il nostro sistema stellare più vicino e il suo pianeta extrasolare in soli 20 anni. Come potremo farlo? E quale mondo alieno incontreremo?

La maggior parte degli esopianeti si trova a centinaia o migliaia di anni luce di distanza. Purtroppo, questi mondi rimarranno per sempre lontani da noi. Ma siamo fortunati, il nostro vicino cosmico più vicino, Proxima Centauri, è a soli 4,2 anni luce di distanza e ha un esopianeta simile alla Terra chiamato Proxima b.

4,2 anni luce sono ancora una strada terribilmente lunga! L’oggetto artificiale più veloce costruito dall’uomo fino ad oggi è il Parker Solar Probe, che viaggia a 692017 Kph, oltre 780 volte più veloce di un jet commerciale! Ma anche a questa velocità ci vorrebbero ancora più di 6.500 anni per raggiungere questa misteriosa stella.

Per raggiungerla in solo 20 anni, dobbiamo arrivare fino a 215.845.217 Kph, circa il 20% della velocità della luce. Questa è oltre 311 volte la velocità della Parker Solar Probe. Che ci crediate o no, questo è teoricamente possibile con la tecnologia che abbiamo a disposizione oggi. Dobbiamo solo abbandonare la tecnologia missilistica della vecchia scuola per qualcosa di un po’ più fantascientifico. Il laser!

I razzi hanno un difetto di progettazione cruciale che limita la loro velocità massima. Hanno bisogno di portare il loro carburante. Quindi, se vuoi andare più veloce, devi bruciare più carburante, il che significa che devi prendere più carburante, il che significa che hai bisogno di più spinta per spingere questo peso extra e così via. Quindi un razzo che potrebbe raggiungere una velocità del 20% rispetto alla velocità della luce dovrebbe essere gigantesco, così grande che potremmo non avere materiali abbastanza resistenti per costruirlo.

Potresti risolvere questo problema usando un propellente più denso di energia, come i razzi a fusione nucleare. Tuttavia, questi razzi sarebbero ancora le cose più grandi mai messe nello spazio e richiederebbero una tecnologia di prossima generazione per essere costruite.

Ma c’è una forma di propulsione che nega completamente questo problema di massa ed è già in funzione. La navigazione a vela.

La seconda legge del moto di Newton afferma che “la forza è uguale alla massa per l’accelerazione“. Quindi, la forza che agisce sul razzo è uguale alla massa del propellente espulso, moltiplicata per l’accelerazione con cui il propellente lascia il motore del razzo. Ma Einstein ha affermato che energia e massa sono la stessa cosa. I fotoni, le particelle che trasportano la luce, sono particelle di energia senza massa. Mentre rimbalzano su una superficie, sperimentano un’improvvisa accelerazione nella direzione opposta a quella di viaggio, impartendo una piccola forza alla superficie che colpiscono.

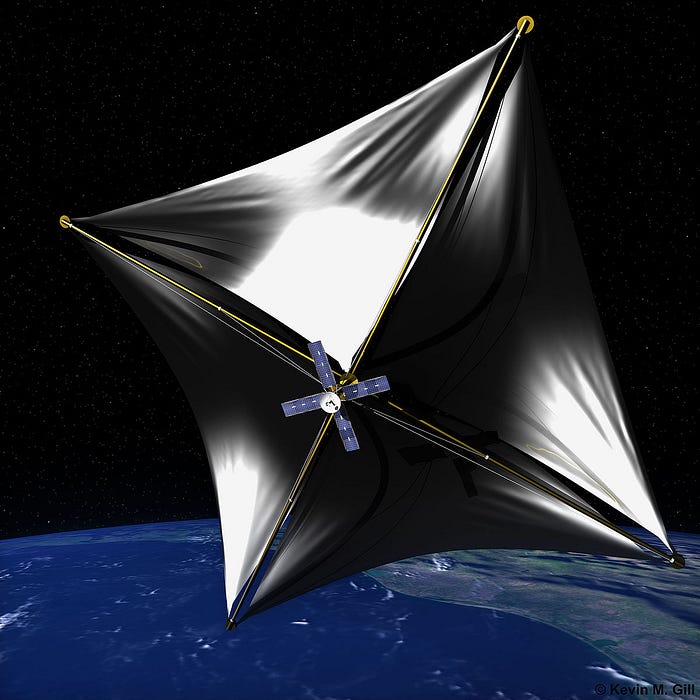

Nella nostra vita quotidiana, non notiamo la leggera spinta della luce, ma possiamo usarla per “spingere” la navicella spaziale da una certa distanza. Se una navicella spaziale piccola e leggera dispiega una superficie super riflettente simile a un paracadute, può raccogliere abbastanza luce per generare una velocità elevata su un periodo prolungato. Potremmo essere efficienti dal punto di vista energetico e utilizzare la luce del Sole, oppure potremmo utilizzare un laser, focalizzato sulla vela.

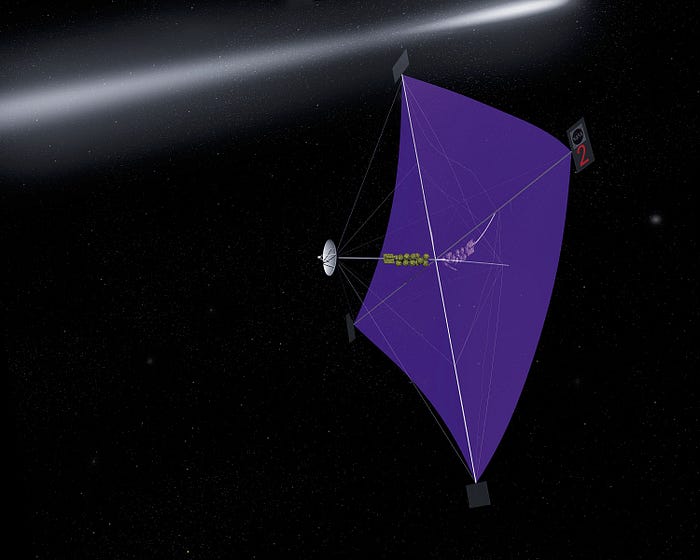

Breakthrough StarShot mira a prendere questa idea ed elevarla a potenza! Una serie di laser a terra, di diverse migliaia di 10 kW, creerà una potenza combinata di 10 GW. Questo creerà un raggio laser intenso che sarà focalizzato su mille navicelle spaziali, ognuna del peso di pochi grammi e ciascuna dotata di una vela leggera di 4 m x 4 m.

L’array laser concentrerebbe il suo raggio su questi velivoli uno per uno, dando una raffica di accelerazione per circa 10 minuti. Durante questa finestra, queste navette sperimenteranno circa 10.000 g di accelerazione e le raffiche laser ripetute le accelereranno fino al 20% di velocità della luce.

Ma ci sono alcuni ostacoli da aggirare, vale a dire il design della vela solare, la potenza, i propulsori, l’imaging, il rivestimento protettivo e la comunicazione.

Le vele solari che già esistono non sono all’altezza del programma StarShot. Sono fatte di materiali che ricordano la stagnola leggermente rinforzata. Invece, sarà necessaria una vela basata su grafene in quanto questa è l’unica sostanza capace di essere abbastanza leggera ma abbastanza forte per far fronte alle forze che verranno applicate alla vela solare.

La tecnologia del grafene ha fatto molta strada negli ultimi anni e alcuni materiali compositi di grafene e strutture reticolari simili potrebbero essere all’altezza del compito. Molti vengono presi in considerazione e testati mentre parliamo, come il borofene. Tuttavia, poiché si tratta di una tecnologia all’avanguardia, gli ingegneri che lavorano all’idea non hanno ancora deciso quale materiale utilizzare.

Inoltre, l’imbarcazione stessa deve essere incredibilmente leggera, resistente alla forza g e alle radiazioni interstellari affinché la vela funzioni! Il tutto mentre contiene energia, computer, strumenti per la raccolta di immagini e dati e un sistema di comunicazione abbastanza potente da raggiungere oltre quattro anni luce di distanza. Confezionare tutto questo in un’imbarcazione che pesa solo pochi grammi è un compito mostruosamente difficile. Ma non impossibile.

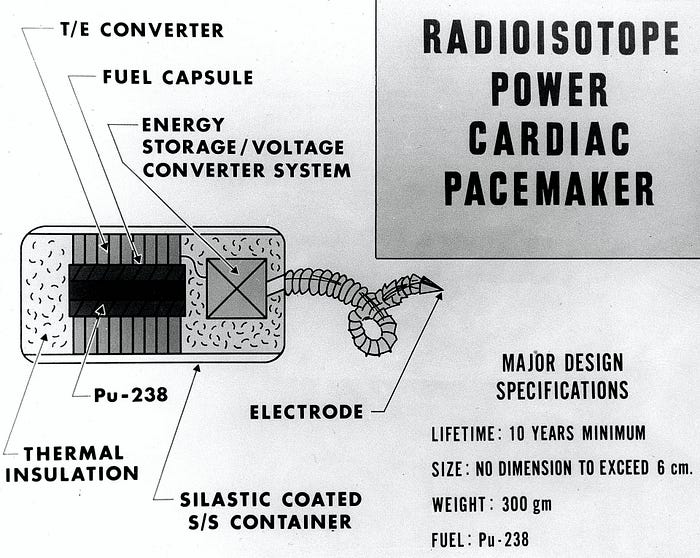

Per l’energia possiamo usare una minuscola batteria nucleare alimentata dal decadimento radioattivo del plutonio-238. Queste batterie emettono una potenza costante per lunghi periodi senza pesare troppo. Usiamo già questi tipi di batterie nei pacemaker, quindi riprogettarne uno per alimentare un’imbarcazione StarShot sarebbe un compito abbastanza facile. C’è anche la possibilità di recuperare un po’ di energia extra dalla vela solare, permettendoci di alimentare l’astronave dalla Terra.

Purtroppo, non possiamo montare una fotocamera di grande formato e ad alta definizione sulla navetta. Sarebbe troppo pesanti. Verrà invece utilizzata una fotocamera leggera da 2 megapixel. Ciò significa che Starshot dovrà passare vicino a qualsiasi pianeta bersaglio. Tuttavia, potrà fornire immagini abbastanza dettagliate da identificare altri corpi orbitanti che non possiamo vedere dalla Terra, come una cintura di asteroidi, planetoidi più piccoli o una luna intorno a Proxima b. Inoltre, queste fotocamere potrebbero scattare più immagini e utilizzando l’intelligenza artificiale possiamo unirle insieme per creare un’immagine ad alta definizione, permettendoci di vedere dettagli precisi sulla superficie dell’esopianeta.

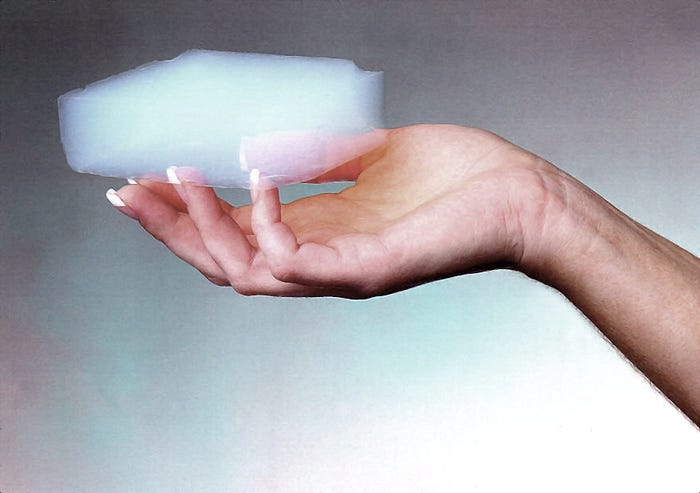

Infine, è necessario proteggere tutta questa tecnologia. Venti anni viaggiando attraverso lo spazio interstellare al 20% della velocità della luce danneggerebbero pesantemente il velivolo. Non solo ci sono radiazioni intense, ma anche polvere, il cui impatto potrebbe danneggiare la navetta. Un materiale abbastanza resistente e abbastanza leggero è l’aerogel di carbonio. Questa forma unica di carbonio è eccezionalmente leggera, relativamente robusta e molto conduttiva termicamente. In teoria, può assorbire i colpi di queste particelle interstellari e disperdere il calore, proteggendo i componenti all’interno.

Quindi, in teoria, possiamo costruire questi satelliti. Ma perché dovremmo voler visitare Proxima Centauri?

Bene, Proxima b è di gran lunga l’esopianeta più vicino. La successiva più vicina, stella di Barnard b, dista sei anni luce. Quindi è l’unico sistema stellare che possiamo realisticamente raggiungere. Ma Proxima Centauri è un tipo speciale di sistema stellare.

Proxima è una stella nana rossa, che è di gran lunga il tipo di stella più comune nell’universo. Proxima b è anche un tipo unico di esopianeta, un pianeta simile alla Terra in orbita orbitante nella “zona abitabile” della stella.

Ciò significa che Proxima b rappresenta forse il tipo più comune di esopianeta nell’Universo. Comprendere il clima, l’abitabilità e la stabilità ci darebbe intuizioni critiche sulla probabilità di comprendere la vita che potrebbe essersi sviluppata e aver prosperato su questi esopianeti unici.

Inoltre, le stelle nane rosse hanno vite incredibilmente lunghe. La Terra sarà abitabile solo per un altro miliardo di anni prima che il Sole entri nella sua fase di fine vita, il che significa che ha solo cinque miliardi di anni di vita in totale. Tuttavia, alcune nane rosse potrebbero avere un esopianeta abitale anche per decine di miliardi di anni! Ciò significa che se dovesse nascere vita su un esopianeta simile alla Terra attorno a una nana rossa, allora avrebbe il tempo di diventare una civiltà avanzata.

StarShot ci fornirà i dati di cui abbiamo bisogno per sapere se questi esopianeti potrebbero ospitare la vita e, se possono, ci aiuterebbe notevolmente a focalizzare la nostra ricerca di vita extraterrestre intelligente.

Purtroppo, StarShot non sta facendo grandi mosse in questo momento e il design dell’astronave e del laser è ancora in discussione. Ma il fatto è che la nostra attuale tecnologia può visitare l’esopianeta più vicino nella nostra vita. Solo questo è incredibile. Speriamo solo che un giorno questo progetto possa concretizzarsi.