Una ricerca innovativa condotta dal Dott. Ulrich Brose, affiliato al Centro tedesco per la ricerca integrativa sulla biodiversità (iDiv) e all’Università Friedrich Schiller di Jena, sta ridefinendo la nostra comprensione delle intricate relazioni che intercorrono tra le specie all’interno degli ecosistemi.

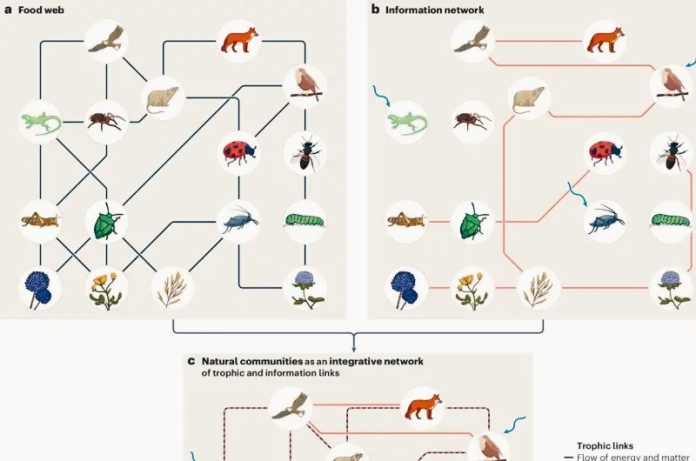

Attraverso il concetto di Internet della natura, lo studio rivela una dimensione precedentemente trascurata: le specie non si limitano a scambiare materia ed energia attraverso le interazioni fisiche, ma condividono anche un flusso vitale di informazioni che influenza profondamente il loro comportamento, le loro interazioni reciproche e, in ultima analisi, le dinamiche complessive degli ecosistemi, svelando caratteristiche intrinseche dei sistemi naturali che erano rimaste celate alla nostra osservazione.

L’internet della natura: Un nuovo paradigma per comprendere le interazioni ecosistemiche

Tradizionalmente, la ricerca ecologica ha focalizzato la propria attenzione sull’analisi delle interazioni basate sullo scambio di materiali, come le dinamiche predatorie nelle reti alimentari, i processi di impollinazione che garantiscono la riproduzione vegetale e i meccanismi di dispersione dei semi che modellano la distribuzione spaziale delle piante in natura.

Questo nuovo contributo scientifico pone inequivocabilmente in luce il ruolo essenziale e spesso sottovalutato dello scambio di informazioni che si instaura tra le diverse specie che compongono un ecosistema. Questo flusso informativo, analogo a una rete di comunicazione complessa, modella le risposte comportamentali, le strategie di interazione e le dinamiche evolutive all’interno delle comunità biologiche.

“Comprendere i processi che si svolgono all’interno degli ecosistemi naturali senza considerare il flusso di informazioni attraverso l’Internet della natura sarebbe concettualmente simile a cercare di decifrare le logiche sottostanti alla distribuzione delle merci nelle società umane senza tenere in alcun conto l’esistenza e il funzionamento di Internet“, ha spiegato con chiarezza il primo autore dello studio, il Dott. Uli Brose, responsabile del gruppo di ricerca “Theory in Biodiversity Science” presso iDiv.

Questa potente analogia evidenzia come l’informazione agisca da elemento strutturante e dinamico all’interno degli ecosistemi, influenzando le interazioni tra le specie in modo altrettanto significativo quanto lo scambio fisico di risorse.

Annuncio pubblicitario

Interessato all'Intelligenza Artificiale?

Prova a leggere su Amazon Unlimited la nostra guida su come installarne una in locale e come ricavarne il massimo.

Una Intelligenza Artificiale locale ti permette di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'uso dell'IA ma senza dover pagare costosi abbonamenti.

📘 Leggi la guida su AmazonL’integrazione di questi due flussi fondamentali – il flusso di informazioni e i tradizionali collegamenti materiali rappresentati, ad esempio, dalle intricate reti alimentari – comporta una profonda revisione della nostra comprensione dei meccanismi attraverso i quali le perturbazioni si propagano all’interno degli ecosistemi (il fenomeno della “propagazione delle perturbazioni”) e delle modalità con cui le comunità biologiche riescono a resistere a tali shock ambientali o a recuperare il proprio equilibrio dinamico in seguito a essi (il concetto di “stabilità della comunità”). Riconoscere il ruolo attivo dell’informazione nelle dinamiche ecosistemiche offre nuove prospettive per interpretare la tenacia e la vulnerabilità degli ecosistemi della natura di fronte ai cambiamenti ambientali globali.

Tre tipi di connessioni invisibili

All’interno della complessa rete di interazioni che definiscono un ecosistema, i ricercatori hanno identificato tre distinte categorie di collegamenti informativi che vanno oltre il semplice scambio di materia ed energia. La prima tipologia è rappresentata dai collegamenti informativi trofici, che riguardano lo scambio di segnali cruciali tra predatori e le loro prede.

Un esempio emblematico è rappresentato dal comportamento dei lupi, che utilizzano attivamente tracce olfattive e avvistamenti visivi per localizzare le loro prede, come gli alci. Parallelamente, gli alci rispondono alla percepita presenza dei lupi adottando strategie difensive, come il raggruppamento in branchi compatti e il rifugio nella fitta vegetazione della natura, sfruttando segnali ambientali e sociali per minimizzare il rischio di predazione.

La seconda categoria identificata è quella dei collegamenti puramente informativi, che catturano le interazioni sottili tra specie che non sono direttamente coinvolte in relazioni di tipo alimentare. Queste interazioni si verificano spesso attraverso la condivisione di un predatore comune o l’accesso a una risorsa limitata. Un’illustrazione chiara di questo tipo di collegamento è osservabile nel comportamento delle iene che, attraverso l’osservazione attenta del volo circolare degli avvoltoi, sono in grado di dedurre la probabile presenza di una carcassa nelle vicinanze. Questo segnale visivo, apparentemente indiretto, diviene parte integrante dei flussi informativi che costituiscono l’Internet della natura, plasmando attivamente i movimenti e le interazioni delle diverse specie all’interno dell’ecosistema.

Infine, la terza tipologia di collegamento informativo identificata è quella dei collegamenti informativi ambientali. Questi collegamenti permettono alle specie di modulare i propri movimenti e i propri comportamenti in risposta a segnali provenienti direttamente dall’ambiente circostante, che possono includere variazioni climatiche o fluttuazioni di temperatura.

Alcuni esempi concreti di questo tipo di interazione sono rappresentati dalla risposta fototropica delle falene all’illuminazione artificiale notturna, dalla tendenza dei ragni a costruire le proprie tele in prossimità di fonti luminose che attraggono le loro prede, e dalla sorprendente capacità dei camaleonti di modificare il proprio mimetismo e la propria colorazione in risposta ai cambiamenti ambientali in natura, sfruttando segnali visivi e termici per la sopravvivenza e la comunicazione.

Alterazioni antropogeniche dei paesaggi informativi ecosistemici

Gli autori dello studio hanno posto inoltre l’accento su come le perturbazioni indotte dalle attività umane, manifestandosi sotto forma di luce artificiale invasiva, rumore pervasivo e diffusione di odori estranei – fenomeni collettivamente definiti come inquinamento sensoriale – siano in grado di alterare profondamente i paesaggi informativi naturali. Queste alterazioni ambientali, spesso sottovalutate nelle loro conseguenze ecologiche, rimodellano in maniera significativa il comportamento individuale delle specie e le dinamiche complessive degli ecosistemi, interferendo con i delicati flussi comunicativi che ne sostengono la funzionalità.

“Il traffico stradale incessante e le imponenti strutture industriali non si limitano a compromettere la qualità dell’aria che respiriamo, ma interferiscono anche in modo significativo con i segnali vibrazionali che organismi come le formiche utilizzano per coordinare le loro complesse attività sociali“, ha spiegato la dottoressa Myriam Hirt, coautrice dello studio affiliata a iDiv e all’Università di Jena. Questo esempio specifico illustra chiaramente come le attività antropiche possano irrompere nei canali di comunicazione vibrazionale e feromonale, essenziali per processi vitali quali la riproduzione, la ricerca efficiente di risorse alimentari e il mantenimento della coesione sociale all’interno delle popolazioni di insetti in natura.

Le modifiche sostanziali apportate al mezzo attraverso il quale le diverse specie di un ecosistema comunicano tra loro possono innescare una serie di conseguenze ecologiche a cascata. L’interruzione della trasmissione dei segnali e del conseguente scambio di informazioni può ostacolare significativamente la capacità delle specie di comunicare efficacemente, di individuare risorse cruciali per la loro sopravvivenza o di adattarsi in modo flessibile alle mutevoli condizioni ambientali. Questa consapevolezza sottolinea l’urgenza di adottare strategie di conservazione innovative che integrino la mitigazione dell’inquinamento sensoriale come elemento fondamentale per la protezione della biodiversità e la funzionalità degli ecosistemi.

Basandosi sulle solide fondamenta concettuali fornite dalla ricerca sull’ecologia delle reti alimentari, gli autori dello studio lanciano un pressante appello alla comunità scientifica affinché venga data priorità a ulteriori indagini approfondite sulle complesse reti di flusso di informazioni che intessono gli ecosistemi. Questo sforzo di ricerca dovrebbe concentrarsi sull’identificazione precisa dei mittenti e dei destinatari dei segnali informativi, sulla comprensione dettagliata delle capacità sensoriali delle diverse specie e dei tassi di decadimento dei segnali nel tempo e nello spazio, nonché sulla raccolta di dati innovativa attraverso l’impiego di strumenti avanzati come i paesaggi audio naturali e i profili di vibrazione ambientale.

“Tenere in debita considerazione l’Internet della natura trasformerà radicalmente la nostra percezione del comportamento di animali, piante e microrganismi nel mondo vivente“, ha aggiunto con convinzione il Dott. Brose: “Passeremo da una concezione prevalentemente basata sul movimento passivo di particelle, analoga ai modelli della fisica o della chimica, a un’enfasi più realistica sugli esseri viventi come entità attive che producono, trasmettono e utilizzano costantemente informazioni per interagire con il loro ambiente e con le altre specie in natura“.

Le implicazioni di questo cambio di prospettiva teorica trascendono i confini puramente accademici dell’ecologia e avranno un impatto sostanziale sul modo in cui concepiamo e implementiamo le strategie di conservazione. Non sarà più sufficiente concentrarsi esclusivamente sulla protezione degli habitat fisici delle specie diventerà imperativo tutelare attivamente anche i loro cruciali percorsi informativi attraverso il mezzo ambientale, garantendo che i delicati flussi comunicativi che sostengono la vita negli ecosistemi non vengano irrimediabilmente compromessi dalle interferenze antropogeniche.

Lo studio è stato pubblicato su Nature Ecology & Evolution.